На углу улиц 5-й Армии и Карла Маркса есть уютный дворик за чугунной оградой. В глубине виднеется старинный особняк. Лет 30 назад по двору здесь важно гуляли гуси и даже индюки, что придавало месту особое очарование. Это территория Иркутского института эпидемиологии и микробиологии. Недавно вышла книга, посвященная истории легендарного института, а прямо сейчас в музее истории города открыта выставка о его работе в военные годы. И сегодня читателям «Иркутска» мы хотим немного рассказать о самом институте, его людях и о том, как важно сохранять историческую память.

В истории нашей страны в XX веке было много потрясений: революция, Гражданская и Великая Отечественная войны, распад СССР… Менялся политический климат — менялось и отношение к прошлому. Неудобные факты замалчивались в угоду времени, а какие-то и вовсе затерялись в бурных водах политических и экономических реформ. С такой проблемой столкнулись сотрудники Иркутского института эпидемиологии и микробиологии (ИЭМ), когда к столетнему юбилею решили восстановить довоенную и военную историю учреждения. Задача оказалась архисложной: многие документы были утеряны, другие уничтожены. Информацию пришлось собирать по крупицам в старых газетах и архивах — спустя 80 лет стали доступны документы с грифом «Для служебного пользования» (содержавшие информацию, которую запрещалось публиковать в печати). Большую помощь оказали родственники сотрудников ИЭМ: жизнь их разбросала по всему миру. Все с удовольствием откликались, делились фотографиями, документами, рассказывали семейные истории.

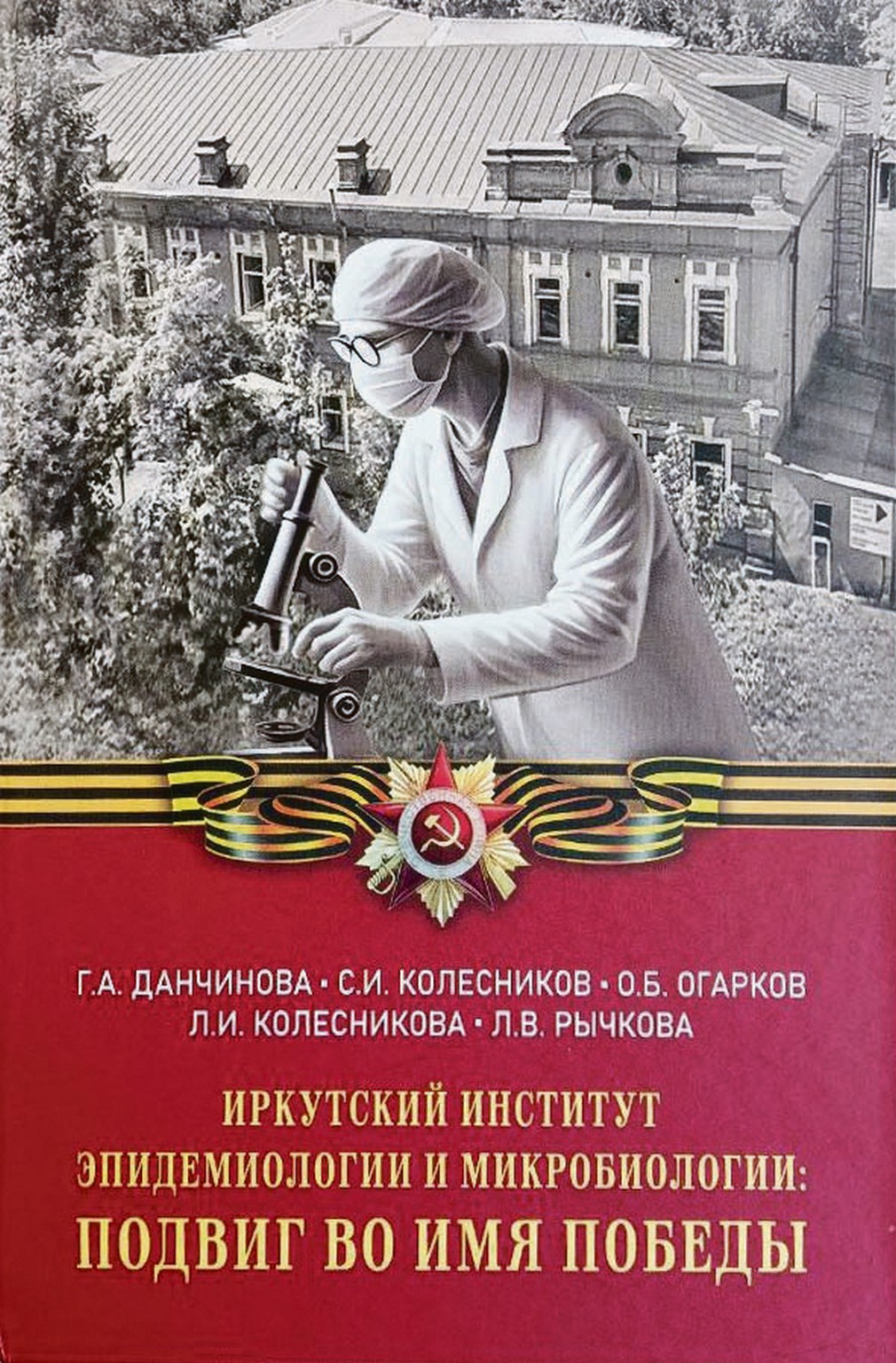

Результатом кропотливой работы стала монография «Подвиг во имя победы», вышедшая в издательстве «Наука». И ведь действительно подвиг, понимаешь это, когда узнаешь, в каких тяжелейших условиях работали сотрудники института во время войны. Государство поставило перед ними задачу обеспечить фронт профилактическими и лечебными препаратами, не допустить распространения эпидемий.

Было невероятно трудно, не хватало ресурсов: специалистов, площадей, оборудования, электроэнергии, реактивов, лошадей-доноров, стеклянных флаконов для фасовки вакцин и сывороток, а их производили десятками тысяч литров. Некоторые вещи изобретались на ходу. Например, в сотрудничестве с обувной фабрикой был налажен выпуск резиновых пробок из отходов производства. На что только не шли, чтобы все упаковать и отправить на фронт.

Сотрудники, недоедая и недосыпая, героически трудились по 12–14 часов и не только выполняли, но и перевыполняли планы Наркомздрава. Осваивали новые виды препаратов, которые помогали воинам восстанавливаться после ранений. Производили различные сыворотки: противогангренозную, противодифтерийную, антибактериальную, противодизентерийную и другие.

Вот как вспоминала о том времени заведующая производственным отделом Раиса Михайловна Бункус: «Трудностей было, конечно, много. Все производственные дела выполняли женщины. Сыворотку получали от лошадей, которых обслуживали сами, добывали для них корм, дежурили около животных по очереди, но голод… голод… победить было невозможно. Каждое утро недосчитывались по пять-шесть лошадей. Готовые препараты старались скорее отправить по назначению. На лошадях, редко на машинах, а чаще просто на санках ящики целебных лекарств доставляли на вокзал. Работа, работа, день… ночь… до утра, и ни одного слова об усталости. А в свободные от работы часы шли к раненым, писали за них письма, читали книги. Так шли дни, месяцы, годы…»

Рассказывает старший научный сотрудник ИЭМ, доктор биологических наук Галина Анатольевна Данчинова, именно ей принадлежит огромная роль в сборе и анализе архивных материалов:

— Готовить книгу было очень трудно, нужно было понять, как к этой истории подобраться. Больше всего меня потрясли биографии людей — директоров, заведующих лабораториями, простых сотрудников, водителей, разнорабочих. Читаешь и понимаешь, какие суровые это были времена. И слезы, и мороз по коже. Это было самым тяжелым в составлении книги.

Сотрудников института не обошли репрессии и кампании по борьбе с космополитизмом, вейсманизмом-морганизмом и т. д. Одна из жертв — Прасковья Доценко, заведующая сывороточной лабораторией. Ее мужа обвинили в троцкизме и расстреляли. Прасковья и сама могла оказаться в лагере как член семьи врагов народа. Ее исключили из партии и конфисковали все имущество, но не арестовали, возможно из-за малолетней дочки. В таких обстоятельствах легко было сломаться, но Прасковья проявила железную волю, честно трудилась, защитила диссертацию, стала известным специалистом. В 1953 году мужа реабилитировали посмертно, а саму Прасковью восстановили в партии, позже даже наградили орденом «Знак Почета».

Пострадала и Валерия Флоренсова, старший научный сотрудник ИЭМ, дочь знаменитого врача — директора Медведниковской больницы и родная сестра члена-корреспондента АН СССР геолога Николая Флоренсова. В 1938-м ее арестовали по 58-й статье. В основу обвинения легли показания однокурсника: якобы во время учебы она была участником контрреволюционной организации. В тюрьме Валерия читала сокамерницам наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Блока. Спустя два года дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Сохранились воспоминания преподавательницы философии из Москвы Александры Васильевой: «Под следствием она просидела без малого два года! Теперь все отпало. Ни в чем не виновна. Бесконечно рада за нее и тому, что рушилась еще одна ложь, восстала из пепла еще одна правда. Валерия — умница. Верю, что и тюрьма ее не выбьет из колеи, не собьет мозги набекрень, останется эта женщина, как и была, хорошим советским человеком, честным работником». И действительно, Валерия Александровна вернулась в институт накануне войны, успешно работала, стала заведующей отделом, защитила кандидатскую диссертацию.

Драматически сложилась жизнь директора ИЭМ с 1941 по 1943 год Бориса Иосифовича Мирского. Его биографию помогли восстановить родственники, особенно внук Владимир Маркович Мирский, профессор кафедры нанобиотехнологий Бранденбургского технического университета (Германия). У родных сохранились бесценные фотографии, переписка, газетные вырезки, воспоминания и другие архивные материалы о Борисе Иосифовиче. В Иркутск он был направлен по назначению Наркомздрава и, будучи талантливым организатором, за короткий срок вывел институт на передовые позиции. За время его руководства у ИЭМ наибольшее количество благодарностей и наград. За свои труды Мирский был награжден медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Отличник здравоохранения».

В 1943 году Бориса Иосифовича перевели в Куйбышев — укреплять местный НИИ эпидемиологии и микробиологии. Он и там проявил свои лучшие качества. Но в 1948 году грянула кампания по борьбе с космополитизмом, и несмотря на былые заслуги, Мирского уволили. Пришлось работать где придется, часто не по специальности. Только в 1960-х годах Борису Иосифовичу удалось устроиться сотрудником в Институт вакцин и сывороток в Московской области. И через несколько лет он стал его директором!

Сохранилась послевоенная переписка Мирского с коллективом института. В ней он вспоминал, с каким энтузиазмом врачи и средний персонал участвовали в фасовке и упаковке в ящики готовых противостолбнячной и противогангренозной сывороток. «Никто не считался ни со временем, ни с силами, ни со своими переживаниями», — писал Борис Иосифович и называл коллектив ИЭМ примером «исключительной преданности и честности». Удивительно, что спустя 22 года он помнил имена научных сотрудников и простых рабочих и для каждого нашел доброе слово.

Документы и письма наглядно показывают, насколько суровы были законы военного времени. С 1941 года действовал приказ Сталина о прикреплении к рабочему месту: нельзя было просто так уволиться, уехать в другой город. Сохранилось письмо сотрудника Днепропетровского института эпидемиологии и микробиологии Григория Радько на имя директора Иркутского института эпидемиологии и микробиологии. Он пишет, что был ранен, оказался в зоне оккупации. После освобождения в 1944 году узнал, что жена Лидия работает в ИЭМ, и просил отпустить ее к нему: «Чувство человечности не должно быть Вам чуждо… Без нее я совершенно беспомощный человек, и Вы сделаете доброе дело оказанием зависящей от Вас помощи». Эта история закончилась хорошо, люди нашли друг друга и счастливо воссоединились.

За прогул во время войны могли отдать под суд. Так случилось с 16-летним Иваном Беляевским, который трудился в ИЭМ разнорабочим. В апреле 1944 года он не вышел на работу. Сегодня ему объявили бы выговор или лишили премии, а тогда это административная статья. Подростка судили и вынесли приговор: «Именем РСФСР… народный судья… разобрал дело по обвинению Беляевского… назначить четыре месяца исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты».

Эти и многие другие документы и экспонаты вы можете увидеть на замечательной выставке «Героическая история Иркутского института эпидемиологии и микробиологии» в музее истории горда Иркутска имени Сибирякова на улице Франк-Каменецкого, 16а, которая будет открыта до сентября. Как сказала директор Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, член-корреспондент РАН Любовь Рычкова: «За каждым экспонатом стоит судьба человека, ученого, медика, биолога, специалиста. Которые в тылу в тяжелейших условиях создавали новые препараты, вакцины, боролись с инфекционными заболеваниями, эпидемиями, возвращали здоровье раненым бойцам».

Институт, которому через два года исполнится 115 лет, продолжает работу по восстановлению исторической памяти. Уважаемые читатели, если в ваших семейных архивах есть фотографии, документы, воспоминания о родных, работавших в ИЭМ, институт с огромной благодарностью примет их. Только сохраняя память о прошлом, мы можем строить будущее.

Елизавета Старшинина

Фото автора и Бориса Слепнева

Монография «Иркутский институт эпидемиологии и микробиологии: подвиг во имя победы» издана специально к 80-летию Великой Победы. Издание содержит уникальные архивные материалы из истории ИЭМ, фотографии, воспоминания ветеранов и документы, рассказывающие о самоотверженной работе сотрудников института в военные годы

Так выглядело рабочее место лаборанта Института эпидемиологии и микробиологии в 1940-е годы. Институт тогда содержал большую конюшню, несколько десятков лошадей-доноров вакцинировалось, благодаря чему получали огромное количество сыворотки, которую нужно было фасовать в специальные флаконы. А их не хватало, и во всех служебных письмах институт просил прислать вагоны флаконов для фасовки вакцин

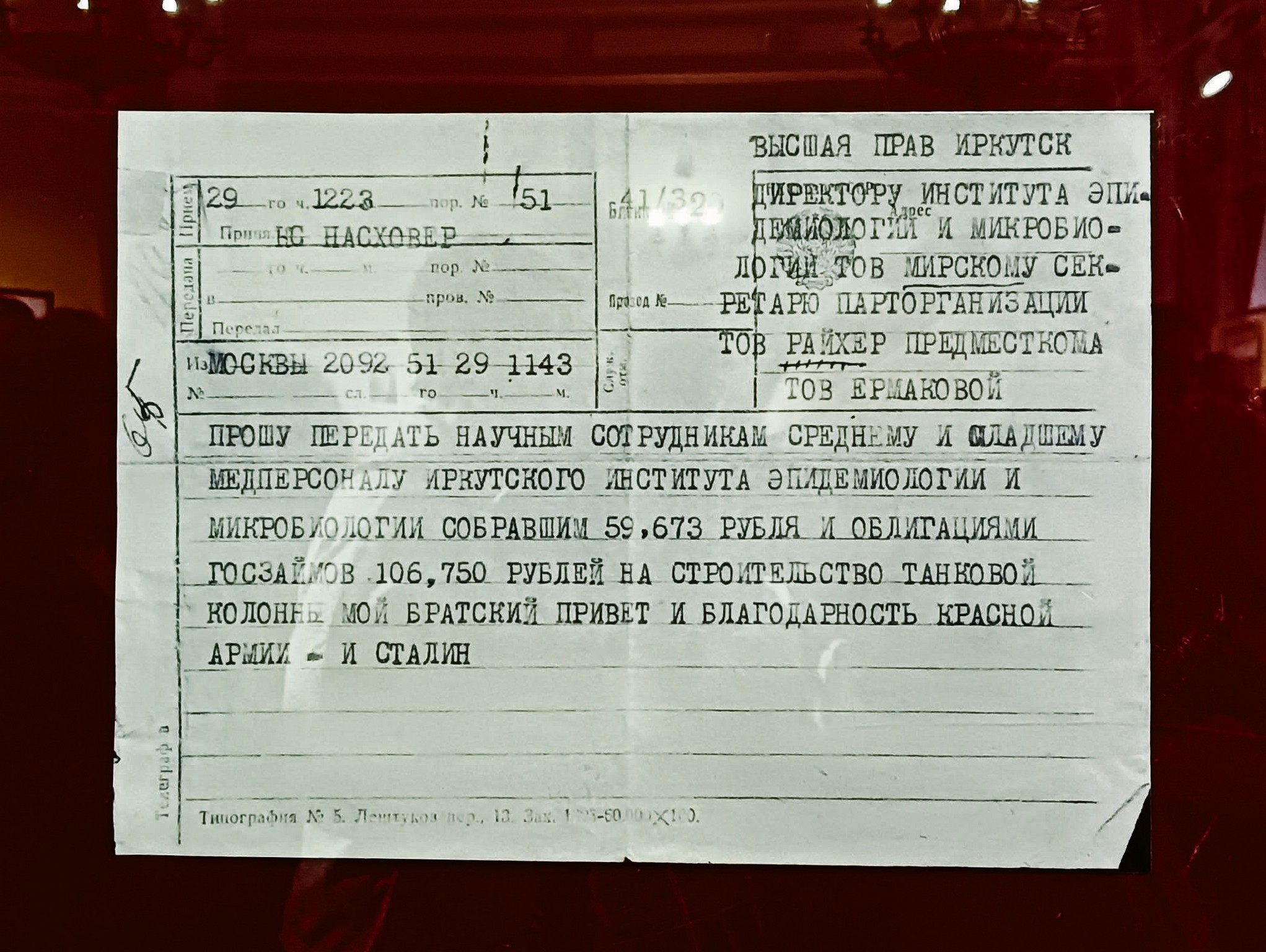

На фото — телеграмма от Иосифа Сталина с благодарностью сотрудникам Иркутского института эпидемиологии и микробиологии, собравшим деньги на строительство танковой колонны

Старший научный сотрудник Иркутского института эпидемиологии и микробиологии, доктор биологических наук Галина Анатольевна Данчинова. Именно она провела углубленное исследование архивных материалов, связанных с военной историей института

В мае состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной сотрудникам Иркутского института эпидемиологии и микробиологии, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Отмечена и важная роль лабораторных животных — лошадей, кроликов, гусей и мышей, благодаря которым ученые смогли создать жизненно необходимые препараты

Директор Иркутского института эпидемиологии и микробиологии доктор медицинских наук Олег Огарков показывает противоэпидемический костюм для работы в очагах чумы и вирусных инфекций. Халат, очки-консервы, маска. По словам Олега Борисовича, в маске было шесть сантиметров ваты — нетрудно представить, каково было работать в ней в летнюю жару

От лаборатории до института

Прорывные открытия французского химика и микробиолога Луи Пастера в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний привели к тому, что по всему миру, в том числе и в Российской империи, стали открываться институты Пастера, лаборатории и прививочные станции. Прогрессивный Иркутск не остался в стороне, и в 1912 году усилиями Общества врачей Восточной Сибири была создана химико-бактериологическая лаборатория и пастеровская станция, которые вели огромную санитарно-просветительскую работу и выпускали антирабическую (против бешенства) вакцину. Буквально на коленке специалисты стали изготавливать первые оспенные липиды, крайне важные в то время.

После революции лаборатория была преобразована в химико-бактериологический институт — Химбактин. Сотрудники создавали препараты и сыворотки, работали в эпидемиологических очагах по ликвидации инфекций, а тогда их было не в пример больше: чумные очаги, брюшной и сыпной тиф, дифтерия и др. Просвещали население, читали лекции, что было очень важно, так как в то время всего 15 процентов населения умели читать и писать.

В 1930 году Химбактин был преобразован в Институт эпидемиологии и микробиологии и за короткое время стал солидным и широко известным научно-исследовательским и производственным учреждением, снабжающим вакцинами и сыворотками Иркутскую область и соседние регионы.

Сегодня ИЭМ — современное передовое учреждение, занимающееся генетическими и молекулярно-генетическими исследованиями. Его директор — доктор медицинских наук Олег Огарков. ИЭМ входит в состав Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.