None

В октябре Музею истории города Иркутска исполнилось 20 лет. Он носит имя Александра Михайловича Сибирякова — почетного гражданина Иркутска, мецената, исследователя Северного морского пути от Сибири до Европы. Портрет купца можно найти в галерее Иркутского художественного музея: с картины смотрит на нас образованный, интеллигентный молодой мужчина, полный надежд и планов. Удивительно плодотворной была его жизнь! Он пожертвовал 100 тысяч рублей на создание первого в Сибири университета в Томске, еще 10 тысяч — на обустройство Академии наук, осуществил несколько северных морских экспедиций. В предместье Рабочем сохранился до наших дней храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный на деньги купцов Сибиряковых.

Из Сибири в Швейцарию

Сегодня мы находимся в здании Музея истории города Иркутска — архитектурном шедевре, который построил Александр Михайлович Сибиряков в ХIХ веке.

— После смерти отца, Михаила Сибирякова, его наследство разделили между собой шестеро детей, — рассказывает Наталья Гаврилова, доцент кафедры социологии и социальной работы ИРНИТУ, старший научный сотрудник Музея истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова. — Вскоре скончалась одна из дочерей, Антонина Михайловна. Братья и сестры решили построить начальную школу, подарить ее Иркутску и посвятить памяти Антонины. Какое-то время шла переписка между наследниками и городской думой, выбирали место для постройки. И вот наконец современная начальная школа была открыта. Сюда принимали мальчиков и девочек, для них было создано четыре ступени обучения. Сибиряковы очень внимательно следили за школой, за жизнью детей и педагогов. Здесь было самое высокое жалованье учителей и самые передовые методы обучения.

Сам Александр Михайлович окончил Цюрихский политехнический университет, подаривший миру нескольких нобелевских лауреатов, таких например, как Альберт Эйнштейн и Вильгельм Рентген. Александр попал в Швейцарию в 1860-х годах, приехав из провинциального деревянного Иркутска, в котором проживало всего около 28 тысяч жителей. Европа поразила юношу и зародила в нем необыкновенные мечты, которые он осуществлял всю свою жизнь.

Сближение по водным артериям

Александр Михайлович, унаследовавший от отца золотые прииски и пароходные компании, вложил немалые деньги в исследование Северного морского пути. Уже в 29 лет он мечтал о том, чтобы соединить Сибирь с европейскими рынками.

«Там, где реки имеют громадные протяжения, как у нас в Европейской и Азиатской России, они, казалось бы, и должны играть в организме страны подобающую им роль. Сибирь богата своими водными путями, и наша задача состоит в том, чтобы ими воспользоваться как должно. Наступило время подумать об этом…» — писал Александр Сибиряков.

Интерес к водным путям у сибирских купцов был огромен! Отсутствие железных дорог и проезжих трактов становилось важнейшей причиной экономической отсталости Сибири. Мечтой Александра Михайловича было связать все уголки восточной части России — Западную и Восточную Сибирь, Якутский край, Дальний Восток, Камчатку — посредством рек Оби, Иртыша, Печоры, Енисея, Ангары, Лены, Амура в единую систему. Планировал он также открыть новые порты для оживления внешней торговли Сибири.

В 1880-е годы Сибиряков предпринимает ряд попыток пройти на пароходе «Оскар Диксон» через Карское море к Енисею, но терпит неудачу. Он исследует устья рек Печоры, Енисея, Оби и Амура, побережья Карского и Охотского морей, сухопутные маршруты между реками Западной и Восточной Сибири.

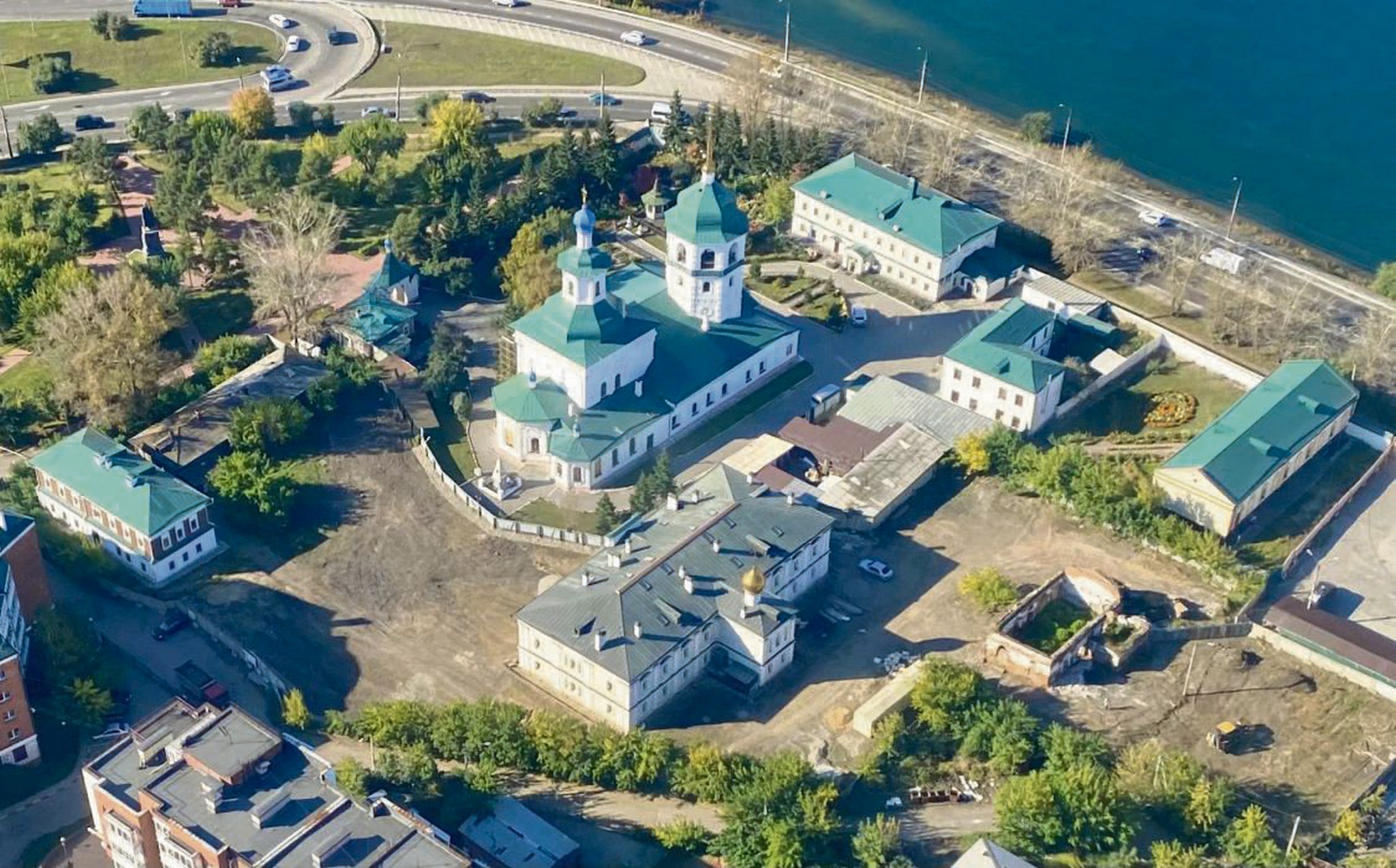

Исследователь решает остановиться на Печоре и установить связь Сибири с Европой по этой водной артерии. Сибиряков строит дорогу от Печоры к Оби. Проложенная по Щугорскому волоку, она стала известной как Сибиряковский тракт. По нему сибирские грузы вывозились в Печорский край, Мезенский уезд, на Мурманский берег, в Северную Норвегию, Данию. Для Печорского края, часто страдавшего от голода, эта дорога стала спасением, благодаря ей в 1887 году цены на хлеб в крае снизились втрое. Исследовательская деятельность иркутского предпринимателя была широко известна и получила признание в России и за рубежом. Именитый сибиряк был награжден крестом ордена Полярной звезды от короля Швеции за помощь в организации экспедиции Норденшёльда, Пальмовой ветвью от правительства Франции за содействие экспедиции Дж. В. Де-Лонга, серебряной медалью Русского географического общества. Храмы для Иркутска По сей день живы воспоминания о том, как Александр Михайлович задумал построить храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Рабочем предместье Иркутска. Не имея достаточно средств, он обратился к брату Иннокентию за помощью. Тот охотно дал 100 тысяч рублей на строительство церкви. Когда же Александр захотел вернуть долг, Иннокентий остановил его: «Я брат твой, пусть и моя лепта будет в этом богоугодном деле!» Казанский храм многое пережил на своем веку: и разграбление, и полное запустение в советские годы. А сегодня он вновь отреставрирован на средства горожан и является достойным украшением Иркутска. Меньше повезло другой церкви: в свое время Александр Михайлович, как и другие иркутские купцы — Бутины, Хаминовы, жертвовал на главный храм в Вознесенском монастыре. И красавец-храм был построен, там покоились мощи первого святителя Иркутска — святого Иннокентия. Но в советские годы монастырь был полностью разрушен, а святые мощи вывезены в антирелигиозный Ярославский музей. В 1990-х годах сотруднику Иркутского краеведческого музея Олегу Бычкову удалось разыскать мощи святителя Иннокентия, а вот построить новый храм оказалось сложнее. Он еще ждет своих жертвователей. Благотворительная деятельность Сибирякова была направлена главным образом на развитие просвещения и культуры Сибири.Самое известное его пожертвование — 100 тысяч рублей первому сибирскому университету в Томске, за что Сибиряков был награжден Орденом Святого Владимира III степени, а в 1904 году вместе с Дмитрием Менделеевым избран в почетные члены университета.

В 1883 году Сибиряков выделил Академии наук 10 тысяч рублей на учреждение премии за лучшие работы по истории Сибири, а в 1893 году Сибирякову было присвоено звание почетного гражданина Иркутска. Оставшийся в Ницце После революции, спасаясь от красного террора, наш земляк оказался за границей. Он жил в Ницце. В 1920-х годах шведский консул разыскал Александра Михайловича Сибирякова: отважный исследователь Северного морского пути жил в бедности. В 1921 году шведский рейхстаг назначил Александру Михайловичу пожизненную пенсию в три тысячи шведских крон в год. 84-летний Александр Михайлович скончался в одиночестве в больнице имени Луи Пастера. Он был похоронен на православном кладбище в чужом краю – на самой окраине Ниццы. К великому сожалению, Сибиряков никогда не был женат, не оставил после себя детей, и некому положить цветы на его могилу. Как жаль, что его прах покоится так далеко от Иркутска!.. Но для нас, его потомков и земляков, самое главное — найти место в наших сердцах, бережно сохранить имя Александра Михайловича Сибирякова в нашей памяти.

Поделиться в соцсетях: