None

К юбилею Музея города Иркутска мы начали рассказывать об одном из рода купцов Сибиряковых, Александре Михайловиче, именем которого и названо учреждение. А в прошлом номере мы писали об истории Белого дома — Сибиряковского дворца. Сегодня мы обратимся к биографии уникального человека, брата Александра, — Иннокентия Сибирякова, имя которого было забыто почти на век.

Евангельская притча

В Евангелии есть притча о богатом юноше, который захотел быть с Богом и наследовать Царствие Небесное. Так сложилось, что всюду за Христом следовали обычные работяги: рыбаки, плотники, каменщики. Их потом назовут апостолами. И вот, понаблюдав за тем, как Иисус воскрешает мертвых, возвращает зрение слепым, слух — глухим, как он загнал целый легион бесов в свиней, выдворив их из бесноватого человека, к Учителю захотел примкнуть еще один юноша.

«Что мне нужно сделать для этого?» — спросил он Христа. И тот ответил, что нужно не убивать, не красть, не завидовать, почитать отца и мать. «Все это сохранил я от юности моей!» — обрадовался тот. «Еще одного не хватает тебе, — сказал Иисус, — раздай все свое имение нищим и приходи — следуй за мной». Юноша опечалился: он не мог этого сделать, потому что был богат. И тогда родилась крылатая фраза, которую сказал в сердцах Христос: «Как трудно богатому войти в Царствие Божие! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко!»

30 октября 1860 года в Иркутске родился младенец, которого нарекли Иннокентием. Его отец, потомственный почетный гражданин, купец Михаил Александрович Сибиряков, был первым в роду Сибиряковых золотопромышленником и основателем Бодайбо. Никто и не предполагал тогда, что Иннокентию суждено выполнить заповедь Христа — раздать все свое имущество бедным и последовать за Ним.

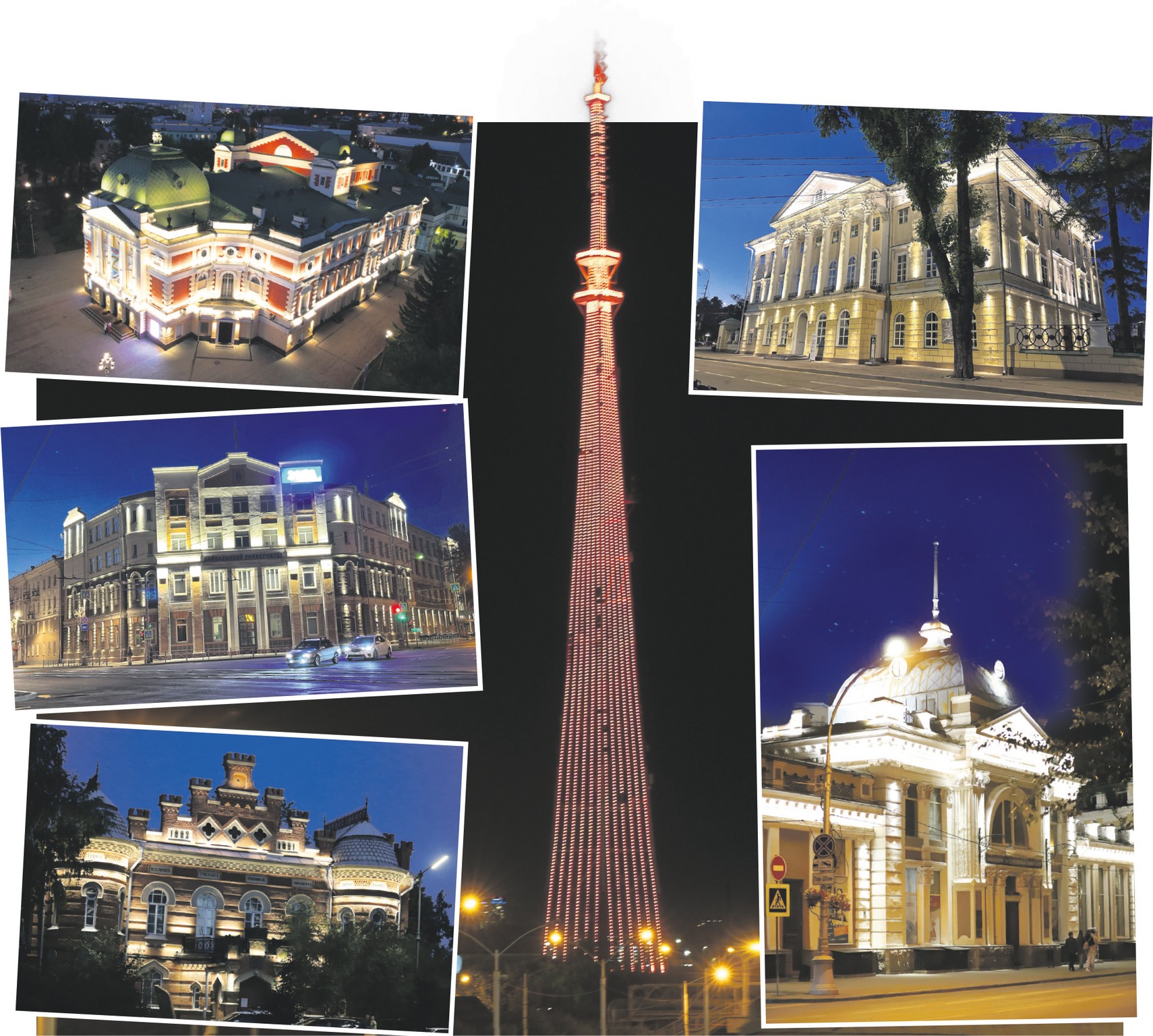

Проклятие денег Духовный путь, духовные искания Иннокентия Михайловича Сибирякова начинались с дел милосердия. Так, например, для иркутян особенно важно то, что его взнос на постройку иркутского драмтеатра был самым большим – он составил 30 000 рублей! Вместе с братом Александром Иннокентий Михайлович пожертвовал большую сумму на строительство великолепной Казанской церкви – она и сейчас стоит на въезде в предместье Рабочее. Братья Сибиряковы восстановили сгоревшую в страшном пожаре 1879 года богадельню (сейчас в этом здании на пересечении улиц Марата и Чкалова находится Вальдорфская школа). Мощные вложения (около 600 тысяч рублей) сделал Сибиряков и в издательское дело. Он издал, например, капитальный труд Николая Ядринцева «Сибирь как колония» и книгу историка Владимира Семевского «Рабочие на золотых приисках». Он много жертвовал на строительство и содержание библиотек и музеев в сибирских городах – Минусинске, Ачинске, Томске. Он материально поддерживал Бестужевские женские курсы и женский Мединститут. Какое-то время он финансировал газету «Восточное обозрение». Отец Иннокентия, Михаил, владел золотыми приисками в Сибири, на Лене. Эти прииски приносили в конце ХIХ века просто баснословные доходы. Деньги, словно проклятие, преследовали Иннокентия повсюду: они вставали даже между ним и преподавателями университета. Образование его началось в частной гимназии Бычкова в Санкт-Петербурге. Здание гимназии было не в лучшем состоянии: сырой питерский климат разъедал кирпич, выветривал цемент, выстуживая классы. Иннокентий Сибиряков впоследствии выкупил это здание и перестроил его, значительно увеличив его площадь. Во время учебы Иннокентий интересовался музыкой, увлекался художественной литературой, ведь лекции по литературе в гимназии читал известный поэт Иннокентий Анненский. А старший брат Иннокентия Константин был увлечен творчеством Льва Толстого, во второй половине 1880-х годов примкнул к движению толстовцев и даже написал ему письмо с просьбой: «Помогите мне, я страшно богат!» (эти слова потом стали приписывать Иннокентию). У Константина в гостях перебывало все интеллигентное общество Северной Пальмиры. Здесь не раз были Иван Тургенев, Глеб Успенский, Владимир Гаршин, Александр Скабичевский и другие авторы журналов «Слово» и «Русское богатство», которые финансировал Константин. 31 августа 1880 года Иннокентий Сибиряков поступает на естественнонаучное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, а в 1882 году отчисляется. В октябре 1884 года он вновь поступает в университет, но уже на юридический факультет. В 1885 году берет отпуск по болезни и едет на Черноморское побережье. 31 октября 1885 года он переходит в разряд вольнослушателей. Софья Познер, сокурсница Сибирякова, вспоминала такой случай из его жизни: «Чувствуя себя плохо подготовленным, Иннокентий хотел поработать серьезно и обратился к некоторым профессорам университета с просьбой приватно помочь ему. Но гонорар, назначенный профессорами, достигал таких колоссальных размеров, что это сразу оттолкнуло Сибирякова. Выполнить их требования ему было не трудно, но корысть, разгоревшаяся в представителях науки, которая была так противна душе его, оттолкнула и от профессоров, и от науки». По этой причине Иннокентий уходит на анатомические курсы Петра Лесгафта, который, видимо, не отличался прагматизмом. Эти курсы (сначала анатомические, а потом по истории педагогики) он и окончил, а потом дал денег на постройку отдельного корпуса для Лесгафта. Сейчас это один из корпусов Института физической культуры Санкт-Петербурга.О проклятии денег в судьбе Иннокентия Сибирякова писала одна из его современниц: «Все встречи, все сношения с людьми и даже с наукой были для него отравлены деньгами; деньги везде, всегда и во всем; деньги проложили грань между ним и всеми людьми от товарищей по университету до профессоров».

Исключение составляли лишь отношения с немногими учеными и Петром Лесгафтом: Иннокентий Сибиряков был одним из любимых его учеников, и дружба эта продолжалась долгие годы. «Что сделал я им?» Иннокентий Сибиряков продолжал благотворить. Жертвовал большие суммы бедным студентам: у него было более ста стипендиатов. Много средств вложил он в науку, а также в строительство храмов. Однажды он подал очень крупную сумму незнакомой монахине, которая собирала на церковь. Черница, испугавшись, донесла на него в полицию. Градоначальник Петербурга В. В. фон Валь насторожился: ему показалось, что Сибиряков — сумасшедший, и он назначил комиссию из врачей-психиатров. Не зная, как спастись от свалившегося на него несчастья, Иннокентий Михайлович обратился за помощью к случайно встреченному им отцу Алексию, основателю первого Свято-Троицкого Николаевского уссурийского мужского монастыря: — Я люблю монашество и желаю быть монахом! С болью вспоминал священник об этой горестной беседе: «Начав повествование о посещении его докторами, экспертами и полицией, и как стараются его смутить, расстроить, вызвать на неприятный спор, доказать во всем его неправоту, ошибочность, ума не здравость, со слезами говорил: «Что сделал я им? Разве это не моя собственность? Ведь я не разбойникам раздаю и ко славе Божией жертвую!» Отец Алексий вселил надежду в своего собеседника. Он объяснил ему духовный смысл происходящего с ним. И пообещал помочь всем, чем сможет. Вскоре он обратился к обер-прокурору Победоносцеву. За то время, пока отец Алексий жил в Александро-Невской лавре, у него скопились три письма Иннокентия Сибирякова. Все они были написаны твердым, ровным почерком, конверты тоже были подписаны аккуратно, не были смяты. Все это говорило о том, что писал их человек в своем уме, в здравом рассудке. Вот что вспоминал сам священник: «Прочитал письмо и возблагодарил Бога. Где же, думаю, с ума сошедший? Эти письма, свидетельствуя о здравости, спокойствии его ума, как бы побуждали меня явиться деятельным энергичным ходатаем его, Сибирякова, об избавлении его от преследований Валя (градоначальника)…. Митрополит Палладий, рассмотрев эти письма и найдя, что писавший вполне здоров, направил меня прямо к обер-прокурору. Обер-прокурор, прочитав их с некою радостию, сказал — вполне здоровый». Духовный отец Иннокентия Сибирякова, Архимандрит Давид, помог своему духовному сыну укрепиться в идее о принятии монашества. Иннокентий принял постриг в Санкт-Петербурге, на Афонском подворье, а затем отправился на греческий остров Афон — в страну монахов. Здесь он стал активным жертвователем: на его деньги был построен самый большой и красивый русский собор Святого Андрея Первозванного, который на Афоне назвали «Кремль Востока». Скончался схимонах Иннокентий 6 ноября 1901 года, прожив недолгую, но яркую жизнь. Фото из архива музея

Поделиться в соцсетях: