None

Этим летом Ирина Николаевна Иевская смастерила свою 1000-ю игрушку. А всего у нее в коллекции собраны более 40 видов народной игрушки! И у каждой – свое предназначение, своя задача. Кто-то из этих кукол бережет сон ребенка, кто-то – помогает овладеть кузнечным ремеслом, кто-то сохраняет семью от ссор и разводов, кто-то приманивает женихов, а кто-то служит прообразом будущей невесты. И все эти народные куклы призваны беречь покой и мир в душах владельцев. А потому все они притягивают счастье, отгоняют горе, разговаривают с небесными ангелами и гонят за порог злых духов.

Нужно душой прикипеть!

Чтобы игрушка получилась живой, характерной, доброй и была полезной и ребенку, и взрослому, ее нужно делать не абы как. Необходимо, прежде всего, заранее знать, для чего она будет нужна: это все равно, что человеку найти свое предназначение в жизни. Есть среди кукол и Неразлучники, есть Пеленашки и Стригушки, есть Молодицы и Многоручки, есть Водительницы и много других, весьма полезных и судьбоносных игрушек. А уже после «выбора пути» нужно тщательно подобрать все необходимые материалы, используя только натуральные: хлопчатобумажные или шерстяные ткани, дерево, лен, паклю, лыко, мочало или солому.

- Нужно душой к игрушке прикипеть! – говорит Ирина Николаевна Иевлева, - Начиная свое дело, я сначала досконально все изучила. Моим учителем была Мария Ивановна Онучкова – мастер народной игрушки. В 2006, 2007 и 2009 годах она приезжала в Иркутск из родного Нижнеудинска и давала здесь мастер-классы. Она с такой любовью рассказывала о народной игрушке, что я, можно сказать, «заболела» этой темой 10 лет назад. Мне было все так интересно, что я специально ездила в Музей народной игрушки в Загорск, была в отделе народного искусства в Эрмитаже. И с удивлением впервые в жизни узнала, что большинство народных игрушек были оберегами! Они защищали своего хозяина или хозяйку от злых сил, от всех бед и напастей. А для этого нужно было мастерить их, не используя колющих и режущих предметов: без иголки и без ножниц. Да оно так и было в народной жизни. Что отдавали детям на куклы? Старую, изношенную, уже ни на что не годную одежду, которую можно было легко рвать на лоскуточки и без ножниц. И иголка тоже не требовалась: послушные лоскутки обматывались вокруг полена или пучка соломы, создавая нехитрый наряд для куклы.

Ведущая в жизнь

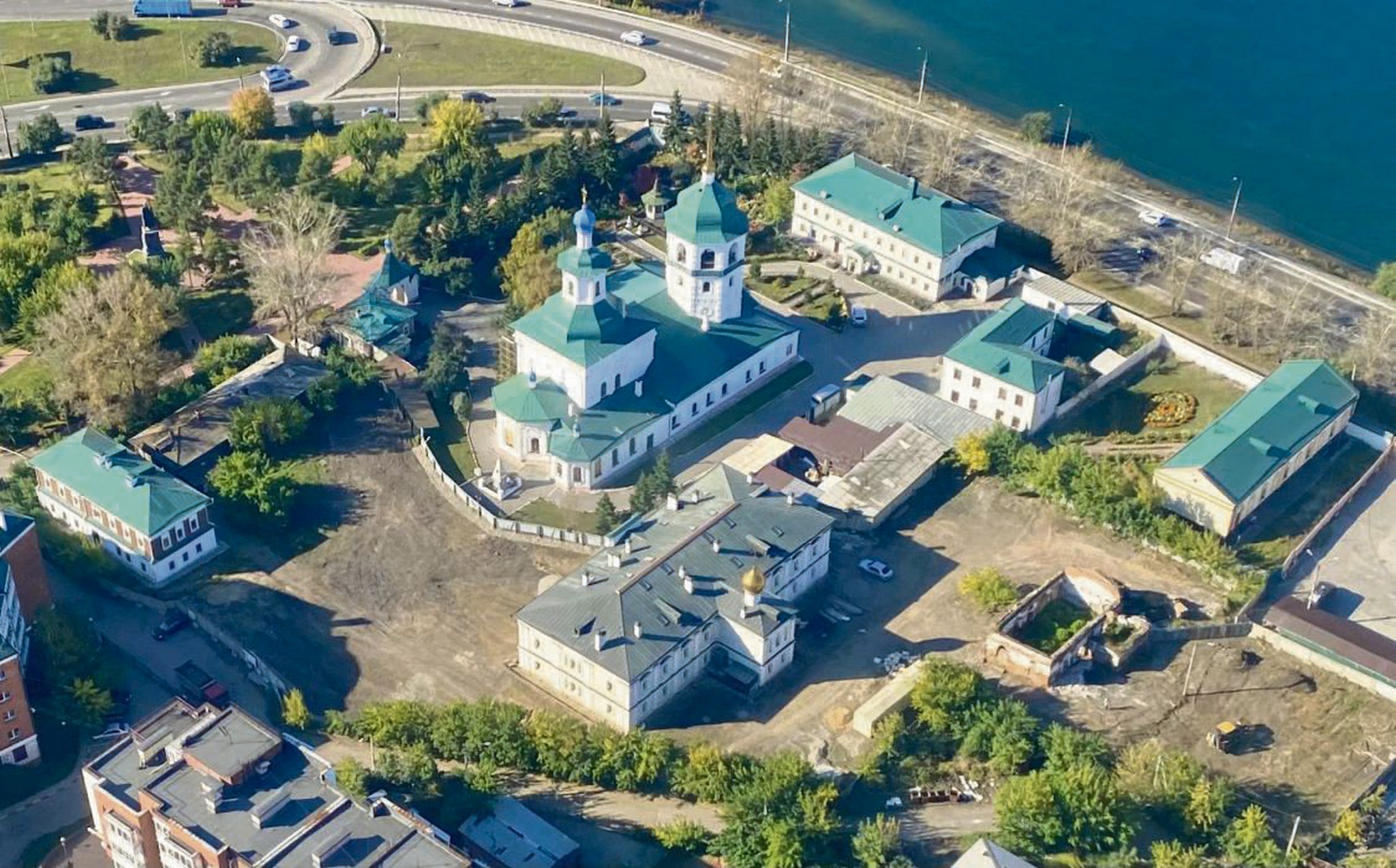

Разложив свои замечательные цветные игрушки на скамейке возле Спасского храма, Ирина Николаевна предлагает свое творчество проходящим людям. Работает мастерица заведующей библиотекой одного из иркутских колледжей, а в летнее время подрабатывает своим мастерством. Возле нее всегда много детей: разве может ребенок пройти мимо яркой, любовно сделанной игрушки? Но только мастерица знает, что народная игрушка – это не просто забава для дитяти. Хотя забава – в первую очередь. Но, как в христианстве живет вера в то, что у каждого человека существует свой ангел-хранитель, сопровождающий человека на всех путях, куда бы он ни шел, так и в народном искусстве, берущем исток в древнем язычестве, кукла сопровождает человека всю его жизнь - от рождения и до смерти.

- Вот куколка для вас, - протягивает мастерица свое произведение бабушке, которая привела сегодня за руку внучку в храм. - Она так и называется «Ведучка». Она изображает бабушку в скромном платье из ситца в мелкий цветочек, которая за обе руки держит внучку – как будто ведет ее по жизни. В русской народной кукле – вся женская судьба! Вот, смотрите, это Кукла-Пеленашка для новорожденного. И для того, чтобы колыбелька у молодоженов никогда не пустовала. Это кукла Девочка. А вот это уже – Девица-на-Выданье. После венчания – Молодица с ребенком. А потом – Кукла-Баба.

Ведущая в жизнь

Разложив свои замечательные цветные игрушки на скамейке возле Спасского храма, Ирина Николаевна предлагает свое творчество проходящим людям. Работает мастерица заведующей библиотекой одного из иркутских колледжей, а в летнее время подрабатывает своим мастерством. Возле нее всегда много детей: разве может ребенок пройти мимо яркой, любовно сделанной игрушки? Но только мастерица знает, что народная игрушка – это не просто забава для дитяти. Хотя забава – в первую очередь. Но, как в христианстве живет вера в то, что у каждого человека существует свой ангел-хранитель, сопровождающий человека на всех путях, куда бы он ни шел, так и в народном искусстве, берущем исток в древнем язычестве, кукла сопровождает человека всю его жизнь - от рождения и до смерти.

- Вот куколка для вас, - протягивает мастерица свое произведение бабушке, которая привела сегодня за руку внучку в храм. - Она так и называется «Ведучка». Она изображает бабушку в скромном платье из ситца в мелкий цветочек, которая за обе руки держит внучку – как будто ведет ее по жизни. В русской народной кукле – вся женская судьба! Вот, смотрите, это Кукла-Пеленашка для новорожденного. И для того, чтобы колыбелька у молодоженов никогда не пустовала. Это кукла Девочка. А вот это уже – Девица-на-Выданье. После венчания – Молодица с ребенком. А потом – Кукла-Баба.

Изучая народную культуру, мастерица с удивлением узнала, что «бабой» могла называться далеко не всякая замужняя женщина, а лишь та, которая родила девочку. То есть сумела передать по роду свою женскую энергию. Не передавшая эту женскую долю бабой называться не могла.

- А вот это – Кукла-бабушка. Она в темной одежде – бабушке не до вечеринок, а в руке у нее - кочерга.

Кукла из мочала

В деревенской избе самой любимой и самой распространенной игрушкой была кукла. Она могла быть сделана из тряпок, из дерева, из очесов льна, из лыка и пакли, из соломы и глины. Все природные материалы приятны для рук, радуют глаз, не вызывают отрицательных эмоций у ребенка. Вот, например, Стригушка. Мастерица показывает небольшую куколку из обыкновенного мочала. Раньше в Иркутске из него делали кисти для побелки и банные мочалки. Но у этой миниатюрной куколки из такого «неблагородного материала» есть свое достоинство и скромная красота: видны и голова, и фартучек из лоскута, и руки, и юбка, и даже – бусы!

- Кукла-Стригушка была связана с богатым урожаем. Она и похожа на ржаной сноп, - рассказывает Ирина Николаевна. – На западе России ее могли делать из липового лыка, а у нас липы не растут, поэтому стригушек делали из травы или из соломы. Стригушка – танцующая куколка. Их ставили на поднос рядком и немного шевелили. Казалось, что кукла и впрямь – танцует…

Мужские куклы делались из «мужского» материала, жесткого. Например, из щепок. Но обязательно все обереговые куклы были без глаз, без рта и носа. Считалось, что если кукле придать «личину», то злой дух вселится в нее и проникнет в ее душу. Поэтому все народные куклы – безликие.

Изучая народную культуру, мастерица с удивлением узнала, что «бабой» могла называться далеко не всякая замужняя женщина, а лишь та, которая родила девочку. То есть сумела передать по роду свою женскую энергию. Не передавшая эту женскую долю бабой называться не могла.

- А вот это – Кукла-бабушка. Она в темной одежде – бабушке не до вечеринок, а в руке у нее - кочерга.

Кукла из мочала

В деревенской избе самой любимой и самой распространенной игрушкой была кукла. Она могла быть сделана из тряпок, из дерева, из очесов льна, из лыка и пакли, из соломы и глины. Все природные материалы приятны для рук, радуют глаз, не вызывают отрицательных эмоций у ребенка. Вот, например, Стригушка. Мастерица показывает небольшую куколку из обыкновенного мочала. Раньше в Иркутске из него делали кисти для побелки и банные мочалки. Но у этой миниатюрной куколки из такого «неблагородного материала» есть свое достоинство и скромная красота: видны и голова, и фартучек из лоскута, и руки, и юбка, и даже – бусы!

- Кукла-Стригушка была связана с богатым урожаем. Она и похожа на ржаной сноп, - рассказывает Ирина Николаевна. – На западе России ее могли делать из липового лыка, а у нас липы не растут, поэтому стригушек делали из травы или из соломы. Стригушка – танцующая куколка. Их ставили на поднос рядком и немного шевелили. Казалось, что кукла и впрямь – танцует…

Мужские куклы делались из «мужского» материала, жесткого. Например, из щепок. Но обязательно все обереговые куклы были без глаз, без рта и носа. Считалось, что если кукле придать «личину», то злой дух вселится в нее и проникнет в ее душу. Поэтому все народные куклы – безликие.

- Вот обереговая кукла Покосница – обе руки у нее обмотаны красной ниткой, чтобы девушка не поранила рук косой, - раскрывает секреты кукол-оберегов мастерица, - Очень любят молодые покупать куклу «Неразлучники». У этой двойной куклы, изображающей и мужа, и жену,— одна рука на двоих. Чтобы умели прощать, чтобы научились друг друга терпеть. Это как напоминание молодым, что их союз – на всю жизнь!

Золушка по-русски

Все дети любят сказу про Золушку, которую злая мачеха не пускала на бал, а злые сестры изводили своими капризами. Но, оказывается, на Руси тоже были свои Золушки – древние родовые «Зольные» куклы.

- Кукла «Зольная» - это берегиня рода, - рассказывает Ирина Николаевна, - Эту куклу делали специально для свадебного обряда. Для свадьбы делали и «Пеленашку», и «Неразлучников», и еще много обрядовых кукол. В «Зольную куклу», в ее голову набивали золу из родного очага. Именно зола считалась у славян символом родного очага, символом древности рода. Раньше ведь все печи топились дровами, и возле дома каждого росла зольная куча. Чем выше и могучее куча, тем богаче род. Я свою куклу набила золой из родной печи – из того дома, где я выросла.

Ирина родилась и выросла в Иркутске, в предместье Глазково, а учила ее с детских лет народному рукоделию родная бабушка – Тамара Васильевна Шестакова. Она переехала в Иркутск из деревни Михалево, которую затопили воды Иркутского водохранилища. Ушли под воду родные дома и родные могилы. Но, чтобы не кануло в лету мастерство, Тамара Васильевна научила внучку вышивать, шить, вязать на спицах и крючком. И все это пригодилось сейчас, когда Ирина всерьез увлеклась народной игрушкой.

- Многие родители с пренебрежением относятся к народной игрушке: дескать, она тряпочная, ее нельзя мыть, - говорит мастерица, - Конечно, намного проще купить пластмассовую барби. Но чему она может научить? А наша кукла рассказывает о тысячелетней истории славян – и в Словении, и в Белоруссии, и на Украине, и в России - во всех этих странах народная культура схожа. В народной игрушке живет душа народа. И в этом ее красота и великая ценность!

Фото Валентина Карпова

- Вот обереговая кукла Покосница – обе руки у нее обмотаны красной ниткой, чтобы девушка не поранила рук косой, - раскрывает секреты кукол-оберегов мастерица, - Очень любят молодые покупать куклу «Неразлучники». У этой двойной куклы, изображающей и мужа, и жену,— одна рука на двоих. Чтобы умели прощать, чтобы научились друг друга терпеть. Это как напоминание молодым, что их союз – на всю жизнь!

Золушка по-русски

Все дети любят сказу про Золушку, которую злая мачеха не пускала на бал, а злые сестры изводили своими капризами. Но, оказывается, на Руси тоже были свои Золушки – древние родовые «Зольные» куклы.

- Кукла «Зольная» - это берегиня рода, - рассказывает Ирина Николаевна, - Эту куклу делали специально для свадебного обряда. Для свадьбы делали и «Пеленашку», и «Неразлучников», и еще много обрядовых кукол. В «Зольную куклу», в ее голову набивали золу из родного очага. Именно зола считалась у славян символом родного очага, символом древности рода. Раньше ведь все печи топились дровами, и возле дома каждого росла зольная куча. Чем выше и могучее куча, тем богаче род. Я свою куклу набила золой из родной печи – из того дома, где я выросла.

Ирина родилась и выросла в Иркутске, в предместье Глазково, а учила ее с детских лет народному рукоделию родная бабушка – Тамара Васильевна Шестакова. Она переехала в Иркутск из деревни Михалево, которую затопили воды Иркутского водохранилища. Ушли под воду родные дома и родные могилы. Но, чтобы не кануло в лету мастерство, Тамара Васильевна научила внучку вышивать, шить, вязать на спицах и крючком. И все это пригодилось сейчас, когда Ирина всерьез увлеклась народной игрушкой.

- Многие родители с пренебрежением относятся к народной игрушке: дескать, она тряпочная, ее нельзя мыть, - говорит мастерица, - Конечно, намного проще купить пластмассовую барби. Но чему она может научить? А наша кукла рассказывает о тысячелетней истории славян – и в Словении, и в Белоруссии, и на Украине, и в России - во всех этих странах народная культура схожа. В народной игрушке живет душа народа. И в этом ее красота и великая ценность!

Фото Валентина Карпова

Ведущая в жизнь

Разложив свои замечательные цветные игрушки на скамейке возле Спасского храма, Ирина Николаевна предлагает свое творчество проходящим людям. Работает мастерица заведующей библиотекой одного из иркутских колледжей, а в летнее время подрабатывает своим мастерством. Возле нее всегда много детей: разве может ребенок пройти мимо яркой, любовно сделанной игрушки? Но только мастерица знает, что народная игрушка – это не просто забава для дитяти. Хотя забава – в первую очередь. Но, как в христианстве живет вера в то, что у каждого человека существует свой ангел-хранитель, сопровождающий человека на всех путях, куда бы он ни шел, так и в народном искусстве, берущем исток в древнем язычестве, кукла сопровождает человека всю его жизнь - от рождения и до смерти.

- Вот куколка для вас, - протягивает мастерица свое произведение бабушке, которая привела сегодня за руку внучку в храм. - Она так и называется «Ведучка». Она изображает бабушку в скромном платье из ситца в мелкий цветочек, которая за обе руки держит внучку – как будто ведет ее по жизни. В русской народной кукле – вся женская судьба! Вот, смотрите, это Кукла-Пеленашка для новорожденного. И для того, чтобы колыбелька у молодоженов никогда не пустовала. Это кукла Девочка. А вот это уже – Девица-на-Выданье. После венчания – Молодица с ребенком. А потом – Кукла-Баба.

Ведущая в жизнь

Разложив свои замечательные цветные игрушки на скамейке возле Спасского храма, Ирина Николаевна предлагает свое творчество проходящим людям. Работает мастерица заведующей библиотекой одного из иркутских колледжей, а в летнее время подрабатывает своим мастерством. Возле нее всегда много детей: разве может ребенок пройти мимо яркой, любовно сделанной игрушки? Но только мастерица знает, что народная игрушка – это не просто забава для дитяти. Хотя забава – в первую очередь. Но, как в христианстве живет вера в то, что у каждого человека существует свой ангел-хранитель, сопровождающий человека на всех путях, куда бы он ни шел, так и в народном искусстве, берущем исток в древнем язычестве, кукла сопровождает человека всю его жизнь - от рождения и до смерти.

- Вот куколка для вас, - протягивает мастерица свое произведение бабушке, которая привела сегодня за руку внучку в храм. - Она так и называется «Ведучка». Она изображает бабушку в скромном платье из ситца в мелкий цветочек, которая за обе руки держит внучку – как будто ведет ее по жизни. В русской народной кукле – вся женская судьба! Вот, смотрите, это Кукла-Пеленашка для новорожденного. И для того, чтобы колыбелька у молодоженов никогда не пустовала. Это кукла Девочка. А вот это уже – Девица-на-Выданье. После венчания – Молодица с ребенком. А потом – Кукла-Баба.

Изучая народную культуру, мастерица с удивлением узнала, что «бабой» могла называться далеко не всякая замужняя женщина, а лишь та, которая родила девочку. То есть сумела передать по роду свою женскую энергию. Не передавшая эту женскую долю бабой называться не могла.

- А вот это – Кукла-бабушка. Она в темной одежде – бабушке не до вечеринок, а в руке у нее - кочерга.

Кукла из мочала

В деревенской избе самой любимой и самой распространенной игрушкой была кукла. Она могла быть сделана из тряпок, из дерева, из очесов льна, из лыка и пакли, из соломы и глины. Все природные материалы приятны для рук, радуют глаз, не вызывают отрицательных эмоций у ребенка. Вот, например, Стригушка. Мастерица показывает небольшую куколку из обыкновенного мочала. Раньше в Иркутске из него делали кисти для побелки и банные мочалки. Но у этой миниатюрной куколки из такого «неблагородного материала» есть свое достоинство и скромная красота: видны и голова, и фартучек из лоскута, и руки, и юбка, и даже – бусы!

- Кукла-Стригушка была связана с богатым урожаем. Она и похожа на ржаной сноп, - рассказывает Ирина Николаевна. – На западе России ее могли делать из липового лыка, а у нас липы не растут, поэтому стригушек делали из травы или из соломы. Стригушка – танцующая куколка. Их ставили на поднос рядком и немного шевелили. Казалось, что кукла и впрямь – танцует…

Мужские куклы делались из «мужского» материала, жесткого. Например, из щепок. Но обязательно все обереговые куклы были без глаз, без рта и носа. Считалось, что если кукле придать «личину», то злой дух вселится в нее и проникнет в ее душу. Поэтому все народные куклы – безликие.

Изучая народную культуру, мастерица с удивлением узнала, что «бабой» могла называться далеко не всякая замужняя женщина, а лишь та, которая родила девочку. То есть сумела передать по роду свою женскую энергию. Не передавшая эту женскую долю бабой называться не могла.

- А вот это – Кукла-бабушка. Она в темной одежде – бабушке не до вечеринок, а в руке у нее - кочерга.

Кукла из мочала

В деревенской избе самой любимой и самой распространенной игрушкой была кукла. Она могла быть сделана из тряпок, из дерева, из очесов льна, из лыка и пакли, из соломы и глины. Все природные материалы приятны для рук, радуют глаз, не вызывают отрицательных эмоций у ребенка. Вот, например, Стригушка. Мастерица показывает небольшую куколку из обыкновенного мочала. Раньше в Иркутске из него делали кисти для побелки и банные мочалки. Но у этой миниатюрной куколки из такого «неблагородного материала» есть свое достоинство и скромная красота: видны и голова, и фартучек из лоскута, и руки, и юбка, и даже – бусы!

- Кукла-Стригушка была связана с богатым урожаем. Она и похожа на ржаной сноп, - рассказывает Ирина Николаевна. – На западе России ее могли делать из липового лыка, а у нас липы не растут, поэтому стригушек делали из травы или из соломы. Стригушка – танцующая куколка. Их ставили на поднос рядком и немного шевелили. Казалось, что кукла и впрямь – танцует…

Мужские куклы делались из «мужского» материала, жесткого. Например, из щепок. Но обязательно все обереговые куклы были без глаз, без рта и носа. Считалось, что если кукле придать «личину», то злой дух вселится в нее и проникнет в ее душу. Поэтому все народные куклы – безликие.

- Вот обереговая кукла Покосница – обе руки у нее обмотаны красной ниткой, чтобы девушка не поранила рук косой, - раскрывает секреты кукол-оберегов мастерица, - Очень любят молодые покупать куклу «Неразлучники». У этой двойной куклы, изображающей и мужа, и жену,— одна рука на двоих. Чтобы умели прощать, чтобы научились друг друга терпеть. Это как напоминание молодым, что их союз – на всю жизнь!

Золушка по-русски

Все дети любят сказу про Золушку, которую злая мачеха не пускала на бал, а злые сестры изводили своими капризами. Но, оказывается, на Руси тоже были свои Золушки – древние родовые «Зольные» куклы.

- Кукла «Зольная» - это берегиня рода, - рассказывает Ирина Николаевна, - Эту куклу делали специально для свадебного обряда. Для свадьбы делали и «Пеленашку», и «Неразлучников», и еще много обрядовых кукол. В «Зольную куклу», в ее голову набивали золу из родного очага. Именно зола считалась у славян символом родного очага, символом древности рода. Раньше ведь все печи топились дровами, и возле дома каждого росла зольная куча. Чем выше и могучее куча, тем богаче род. Я свою куклу набила золой из родной печи – из того дома, где я выросла.

Ирина родилась и выросла в Иркутске, в предместье Глазково, а учила ее с детских лет народному рукоделию родная бабушка – Тамара Васильевна Шестакова. Она переехала в Иркутск из деревни Михалево, которую затопили воды Иркутского водохранилища. Ушли под воду родные дома и родные могилы. Но, чтобы не кануло в лету мастерство, Тамара Васильевна научила внучку вышивать, шить, вязать на спицах и крючком. И все это пригодилось сейчас, когда Ирина всерьез увлеклась народной игрушкой.

- Многие родители с пренебрежением относятся к народной игрушке: дескать, она тряпочная, ее нельзя мыть, - говорит мастерица, - Конечно, намного проще купить пластмассовую барби. Но чему она может научить? А наша кукла рассказывает о тысячелетней истории славян – и в Словении, и в Белоруссии, и на Украине, и в России - во всех этих странах народная культура схожа. В народной игрушке живет душа народа. И в этом ее красота и великая ценность!

Фото Валентина Карпова

- Вот обереговая кукла Покосница – обе руки у нее обмотаны красной ниткой, чтобы девушка не поранила рук косой, - раскрывает секреты кукол-оберегов мастерица, - Очень любят молодые покупать куклу «Неразлучники». У этой двойной куклы, изображающей и мужа, и жену,— одна рука на двоих. Чтобы умели прощать, чтобы научились друг друга терпеть. Это как напоминание молодым, что их союз – на всю жизнь!

Золушка по-русски

Все дети любят сказу про Золушку, которую злая мачеха не пускала на бал, а злые сестры изводили своими капризами. Но, оказывается, на Руси тоже были свои Золушки – древние родовые «Зольные» куклы.

- Кукла «Зольная» - это берегиня рода, - рассказывает Ирина Николаевна, - Эту куклу делали специально для свадебного обряда. Для свадьбы делали и «Пеленашку», и «Неразлучников», и еще много обрядовых кукол. В «Зольную куклу», в ее голову набивали золу из родного очага. Именно зола считалась у славян символом родного очага, символом древности рода. Раньше ведь все печи топились дровами, и возле дома каждого росла зольная куча. Чем выше и могучее куча, тем богаче род. Я свою куклу набила золой из родной печи – из того дома, где я выросла.

Ирина родилась и выросла в Иркутске, в предместье Глазково, а учила ее с детских лет народному рукоделию родная бабушка – Тамара Васильевна Шестакова. Она переехала в Иркутск из деревни Михалево, которую затопили воды Иркутского водохранилища. Ушли под воду родные дома и родные могилы. Но, чтобы не кануло в лету мастерство, Тамара Васильевна научила внучку вышивать, шить, вязать на спицах и крючком. И все это пригодилось сейчас, когда Ирина всерьез увлеклась народной игрушкой.

- Многие родители с пренебрежением относятся к народной игрушке: дескать, она тряпочная, ее нельзя мыть, - говорит мастерица, - Конечно, намного проще купить пластмассовую барби. Но чему она может научить? А наша кукла рассказывает о тысячелетней истории славян – и в Словении, и в Белоруссии, и на Украине, и в России - во всех этих странах народная культура схожа. В народной игрушке живет душа народа. И в этом ее красота и великая ценность!

Фото Валентина Карпова

Поделиться в соцсетях: