None

Это был декабрь 1994 года. Приближался полувековой юбилей окончания самой кровопролитной в истории человечества войны. Я приехал в Москву, чтобы встретиться с Окуджавой и расспросить его про эту бойню, в которой он недолго, но участвовал, на которую он ушел совсем юным добровольцем в поисках подвига, но нашел кровь и грязь. Но все как-то не складывалось. Булат Шалвович откладывал нашу встречу, ссылаясь на болезни и дела. Между тем командировка кончалась. Мог помочь Евтушенко, но он уехал в Абхазию, чтобы оценить ущерб, который нанес его даче конфликт между абхазами и грузинами.

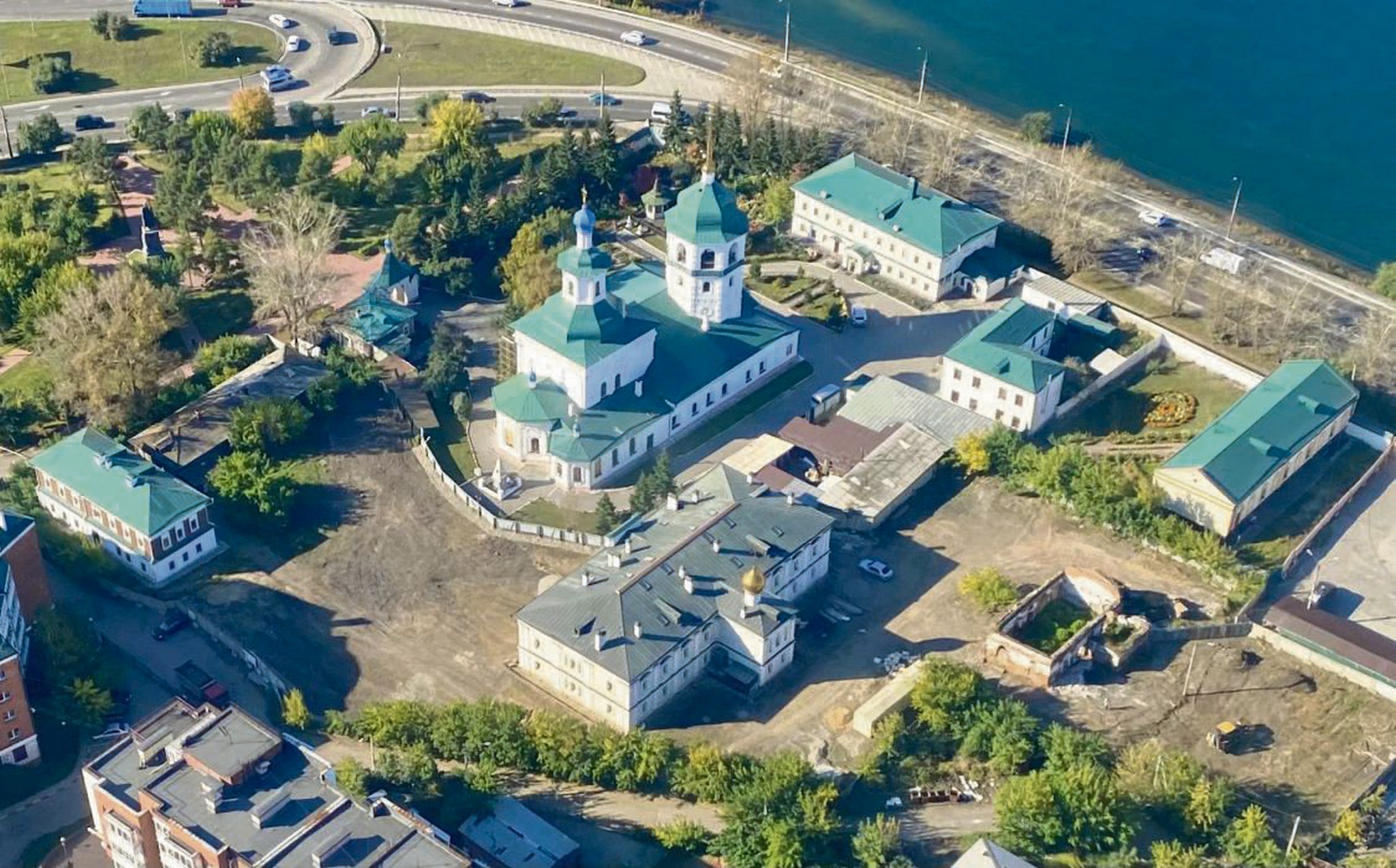

Наконец я узнал, что Женя в Москве. Но никак не мог его застать в Переделкино — он уезжал в Москву часов в семь-восемь, а раньше звонить было неудобно. Возвращался он поздно, иногда и за полночь. В конце концов сговорились — встретиться в Государственной думе, где в этот день открывалась выставка байкальских художников.

День обещал быть необычным, и обещание оправдалось. Утром я торопился в Думу, где у меня была назначена встреча с кем-то из наших депутатов. Москва утопала в пухлых сугробах, а снег все валил и валил. На Красной площади увидел чудесную жанровую картинку — возле мавзолея стоял обыкновенный деревянный табурет, на котором возвышалась крепкая женщина, при ней был таз, тряпка и какое-то моющее средство. Она мыла… фасадные плиты усыпальницы вождя мирового пролетариата. Не верите? Я сам иногда не верю, но это было: женщина, может быть, та самая кухарка, которую вождь обещал научить управлять государством, не спеша мыла легендарную гробницу и, кажется, даже что-то тихо напевала. И как я мог забыть, что у меня в кармане фотоаппарат?

Продолжился этот день тоже не совсем обычно — я побеседовал с Егором Тимуровичем Гайдаром, да не как-нибудь на бегу в коридоре, а в его комфортном кабинете, причем главный демократ никуда не спешил.

Наконец долгожданное открытие выставки… В одном из холлов просторного дома на Тверской были развешаны картины, большинство из которых я знал. И поэтому эстетического голода не чувствовал, а с нетерпением ждал встречи.

Но вот появился Женя, с его ростом он был виден в любой толпе. Мы встретились в середине зала и братски обнялись. Пытались забиться куда-нибудь в уголок, но это не очень получилось: не давала толпа политиков, да еще мои коллеги непременно хотели получить от него интервью — непременно здесь и сейчас. Поэт обещал приехать к каждому из них по месту жительства и ответить на все их вопросы.

Мы наскоро обменялись новостями, но тут нас прервали очень решительно: состоялась процедура знакомства поэта с политиком высокого ранга — к нам подвели Сергея Шахрая. Не помню, какую должность он занимал, но явно какую-то высокую. Однако инициативу захватил Евтушенко. Он вынул из кейса нетолстую, но солидную на вид папку и, протягивая ее высокому чиновнику, напористо заявил:

— Сергей Михайлович, я написал текст гимна России и хочу, чтобы вы его посмотрели, — решительно вступил Евтушенко. Диспозиция была такая — высоченный поэт нависал над небольшим по росту политиком, как статуя командора над несчастным Дон Жуаном. К тому же Шахрай испуганно присел.

— Хорошо, Евгений Александрович, я передам, — пролепетал он.

— Да не «передам», Сергей Михайлович, не «передам», — продолжал наступать поэт, — я хочу, чтобы вы посмотрели!

— Хорошо, я посмотрю, — совсем смешался государственный муж и, забыв про протокол, наскоро попрощавшись, исчез в толпе народных избранников.

— Посмотри, Олег, какой он противный, — неожиданно обратился ко мне Женя.

— Ну почему же противный? — удивился я. — Вполне респектабельный господин — костюмчик с иголочки, причесан волосок к волоску, начищен…

— Нет, все равно противный, — стоял на своем Женя, — сам маленький, ботиночки маленькие, а носит себя как большой.

Я решил не спорить — мне надо было во что бы то ни стало в этот вечер добраться до Окуджавы, и я думал только об этом.

Но оказывается, устроители выставки затеяли еще и банкет, и мы на него были приглашены. Признаться, мне было не до банкета — с Булатом Шалвовичем мы ведь еще не договорились. Но Женю это не останавливало. «Да не волнуйся ты, — успокаивал он меня, — все сейчас будет».

Мы поднялись ко мне в номер, и все действительно решилось быстро — напор Евтушенко легко сломил слабое сопротивление Окуджавы. «Булатик! — кричал он в трубку. — Это мой друг, он приехал из Иркутска ради тебя!» — «Когда вы хотите приехать?» — спросил Окуджава. «Вот сейчас на банкет сходим, и к тебе…» — «Да вы же пьяные будете», — воздвигнул Окуджава последний редут. «Что ты, — смел эту слабую защиту Женя, — он же культурный человек, разве он может напиться?»

Напиться я действительно не мог, не до того было. Я сидел как на гвоздях. Все время дергал Женю за рукав, шептал: «Ну, поедем…» Но он медлил — ему еще надо было произнести тост за примирение с Валентином Распутиным: они тогда были по разные стороны баррикад.

Наконец поехали. Но остановились на Кутузовском проспекте, где у Жени появились срочные дела в его городской квартире — он принимал и отправлял какие-то важные факсы. Я приближался к предынфарктному состоянию.

Правда, был в этом мрачном для меня промежутке времени один светлый момент, который я запомнил на всю жизнь. Когда мы зашли в абсолютно темный подъезд на Кутузовском, Женя вдруг сказал: «Олег, я очень тебя люблю. Жаль, что мы поздно встретились. Но зато это уж точно на всю жизнь». Я даже несколько растерялся — никак не ожидал такого признания от мужчины нормальной ориентации. Но тут же понял, что эта ситуация особая, для таких признаний открыта только душа большого поэта.

Мы поднялись ко мне в номер, и все действительно решилось быстро — напор Евтушенко легко сломил слабое сопротивление Окуджавы. «Булатик! — кричал он в трубку. — Это мой друг, он приехал из Иркутска ради тебя!» — «Когда вы хотите приехать?» — спросил Окуджава. «Вот сейчас на банкет сходим, и к тебе…» — «Да вы же пьяные будете», — воздвигнул Окуджава последний редут. «Что ты, — смел эту слабую защиту Женя, — он же культурный человек, разве он может напиться?»

Напиться я действительно не мог, не до того было. Я сидел как на гвоздях. Все время дергал Женю за рукав, шептал: «Ну, поедем…» Но он медлил — ему еще надо было произнести тост за примирение с Валентином Распутиным: они тогда были по разные стороны баррикад.

Наконец поехали. Но остановились на Кутузовском проспекте, где у Жени появились срочные дела в его городской квартире — он принимал и отправлял какие-то важные факсы. Я приближался к предынфарктному состоянию.

Правда, был в этом мрачном для меня промежутке времени один светлый момент, который я запомнил на всю жизнь. Когда мы зашли в абсолютно темный подъезд на Кутузовском, Женя вдруг сказал: «Олег, я очень тебя люблю. Жаль, что мы поздно встретились. Но зато это уж точно на всю жизнь». Я даже несколько растерялся — никак не ожидал такого признания от мужчины нормальной ориентации. Но тут же понял, что эта ситуация особая, для таких признаний открыта только душа большого поэта.

Разговор наш с Булатом Шалвовичем не очень заладился. По двум причинам — во-первых, я излишне переволновался, что не профессионально (извиняет меня только то, что моим собеседником был кумир моей молодости); во-вторых, Окуджава был действительно болен, и нашей беседе не хватило огня.

Когда я сказал об этом Евтушенко, он не на шутку встревожился: «Ты это брось — не написать интервью теперь нельзя». Я его успокоил — конечно, напишу. Позже, уже дома, все сложилось — что надо, в этой беседе было. Вот только огня, эмоций не хватало, но читателю об этом знать не обязательно.

Вот такой был этот зимний московский день: с громадными сугробами снега, как будто это не Москва, а какая-нибудь Кунерма, со спокойной беседой с Егором Гайдаром, с женщиной, моющей мавзолей, с тревожащим меня разговором о поэте на войне. И все это было освещено и согрето могучим темпераментом всемирно известного поэта Евгения Евтушенко. Если кто-то думает, что этот огонь погас 1 апреля 2017 года, — это неправда: откройте любой его томик, и он обожжет вас жаром сердца, согреет большой любовью — к родной земле, к женщине, к невыплакавшейся иве, к сережке ольховой, к малой травинке… Он не ушел от нас, он не уйдет никогда, для этого он слишком любит эту землю.

Он не ушел… Но почему я плакал этой ночью?

Фото из архива автора публикации

Разговор наш с Булатом Шалвовичем не очень заладился. По двум причинам — во-первых, я излишне переволновался, что не профессионально (извиняет меня только то, что моим собеседником был кумир моей молодости); во-вторых, Окуджава был действительно болен, и нашей беседе не хватило огня.

Когда я сказал об этом Евтушенко, он не на шутку встревожился: «Ты это брось — не написать интервью теперь нельзя». Я его успокоил — конечно, напишу. Позже, уже дома, все сложилось — что надо, в этой беседе было. Вот только огня, эмоций не хватало, но читателю об этом знать не обязательно.

Вот такой был этот зимний московский день: с громадными сугробами снега, как будто это не Москва, а какая-нибудь Кунерма, со спокойной беседой с Егором Гайдаром, с женщиной, моющей мавзолей, с тревожащим меня разговором о поэте на войне. И все это было освещено и согрето могучим темпераментом всемирно известного поэта Евгения Евтушенко. Если кто-то думает, что этот огонь погас 1 апреля 2017 года, — это неправда: откройте любой его томик, и он обожжет вас жаром сердца, согреет большой любовью — к родной земле, к женщине, к невыплакавшейся иве, к сережке ольховой, к малой травинке… Он не ушел от нас, он не уйдет никогда, для этого он слишком любит эту землю.

Он не ушел… Но почему я плакал этой ночью?

Фото из архива автора публикации

Мы поднялись ко мне в номер, и все действительно решилось быстро — напор Евтушенко легко сломил слабое сопротивление Окуджавы. «Булатик! — кричал он в трубку. — Это мой друг, он приехал из Иркутска ради тебя!» — «Когда вы хотите приехать?» — спросил Окуджава. «Вот сейчас на банкет сходим, и к тебе…» — «Да вы же пьяные будете», — воздвигнул Окуджава последний редут. «Что ты, — смел эту слабую защиту Женя, — он же культурный человек, разве он может напиться?»

Напиться я действительно не мог, не до того было. Я сидел как на гвоздях. Все время дергал Женю за рукав, шептал: «Ну, поедем…» Но он медлил — ему еще надо было произнести тост за примирение с Валентином Распутиным: они тогда были по разные стороны баррикад.

Наконец поехали. Но остановились на Кутузовском проспекте, где у Жени появились срочные дела в его городской квартире — он принимал и отправлял какие-то важные факсы. Я приближался к предынфарктному состоянию.

Правда, был в этом мрачном для меня промежутке времени один светлый момент, который я запомнил на всю жизнь. Когда мы зашли в абсолютно темный подъезд на Кутузовском, Женя вдруг сказал: «Олег, я очень тебя люблю. Жаль, что мы поздно встретились. Но зато это уж точно на всю жизнь». Я даже несколько растерялся — никак не ожидал такого признания от мужчины нормальной ориентации. Но тут же понял, что эта ситуация особая, для таких признаний открыта только душа большого поэта.

Мы поднялись ко мне в номер, и все действительно решилось быстро — напор Евтушенко легко сломил слабое сопротивление Окуджавы. «Булатик! — кричал он в трубку. — Это мой друг, он приехал из Иркутска ради тебя!» — «Когда вы хотите приехать?» — спросил Окуджава. «Вот сейчас на банкет сходим, и к тебе…» — «Да вы же пьяные будете», — воздвигнул Окуджава последний редут. «Что ты, — смел эту слабую защиту Женя, — он же культурный человек, разве он может напиться?»

Напиться я действительно не мог, не до того было. Я сидел как на гвоздях. Все время дергал Женю за рукав, шептал: «Ну, поедем…» Но он медлил — ему еще надо было произнести тост за примирение с Валентином Распутиным: они тогда были по разные стороны баррикад.

Наконец поехали. Но остановились на Кутузовском проспекте, где у Жени появились срочные дела в его городской квартире — он принимал и отправлял какие-то важные факсы. Я приближался к предынфарктному состоянию.

Правда, был в этом мрачном для меня промежутке времени один светлый момент, который я запомнил на всю жизнь. Когда мы зашли в абсолютно темный подъезд на Кутузовском, Женя вдруг сказал: «Олег, я очень тебя люблю. Жаль, что мы поздно встретились. Но зато это уж точно на всю жизнь». Я даже несколько растерялся — никак не ожидал такого признания от мужчины нормальной ориентации. Но тут же понял, что эта ситуация особая, для таких признаний открыта только душа большого поэта.

Тут кстати будет сказать, почему я позволяю себе такое амикошонское обращение — Женя. Я бы никогда не решился так назвать всемирно известного поэта, к тому же человека старше меня. Но он приказал мне так себя звать. Как-то раз я начал с ним очередное интервью с обращения по имени-отчеству. «Женя, — оборвал он меня, — и в интервью пусть будет «Женя», и всегда…»

До Булата Шалвовича мы добрались в начале двенадцатого часа ночи. Как сейчас вижу: заваленное снегом чуть не до крыш Переделкино, на крыльце стоит закутанный в плед Окуджава, горящая над крыльцом лампочка контурным светом рисует его орлиный профиль. Разговор наш с Булатом Шалвовичем не очень заладился. По двум причинам — во-первых, я излишне переволновался, что не профессионально (извиняет меня только то, что моим собеседником был кумир моей молодости); во-вторых, Окуджава был действительно болен, и нашей беседе не хватило огня.

Когда я сказал об этом Евтушенко, он не на шутку встревожился: «Ты это брось — не написать интервью теперь нельзя». Я его успокоил — конечно, напишу. Позже, уже дома, все сложилось — что надо, в этой беседе было. Вот только огня, эмоций не хватало, но читателю об этом знать не обязательно.

Вот такой был этот зимний московский день: с громадными сугробами снега, как будто это не Москва, а какая-нибудь Кунерма, со спокойной беседой с Егором Гайдаром, с женщиной, моющей мавзолей, с тревожащим меня разговором о поэте на войне. И все это было освещено и согрето могучим темпераментом всемирно известного поэта Евгения Евтушенко. Если кто-то думает, что этот огонь погас 1 апреля 2017 года, — это неправда: откройте любой его томик, и он обожжет вас жаром сердца, согреет большой любовью — к родной земле, к женщине, к невыплакавшейся иве, к сережке ольховой, к малой травинке… Он не ушел от нас, он не уйдет никогда, для этого он слишком любит эту землю.

Он не ушел… Но почему я плакал этой ночью?

Фото из архива автора публикации

Разговор наш с Булатом Шалвовичем не очень заладился. По двум причинам — во-первых, я излишне переволновался, что не профессионально (извиняет меня только то, что моим собеседником был кумир моей молодости); во-вторых, Окуджава был действительно болен, и нашей беседе не хватило огня.

Когда я сказал об этом Евтушенко, он не на шутку встревожился: «Ты это брось — не написать интервью теперь нельзя». Я его успокоил — конечно, напишу. Позже, уже дома, все сложилось — что надо, в этой беседе было. Вот только огня, эмоций не хватало, но читателю об этом знать не обязательно.

Вот такой был этот зимний московский день: с громадными сугробами снега, как будто это не Москва, а какая-нибудь Кунерма, со спокойной беседой с Егором Гайдаром, с женщиной, моющей мавзолей, с тревожащим меня разговором о поэте на войне. И все это было освещено и согрето могучим темпераментом всемирно известного поэта Евгения Евтушенко. Если кто-то думает, что этот огонь погас 1 апреля 2017 года, — это неправда: откройте любой его томик, и он обожжет вас жаром сердца, согреет большой любовью — к родной земле, к женщине, к невыплакавшейся иве, к сережке ольховой, к малой травинке… Он не ушел от нас, он не уйдет никогда, для этого он слишком любит эту землю.

Он не ушел… Но почему я плакал этой ночью?

Фото из архива автора публикации

Поделиться в соцсетях: