None

Имя звонаря Артура Псарева известно не только в Иркутске, но и далеко за его пределами. В России интервью со звонарем показывали Первый канал, телеканал «Культура», НТВ, ТВЦ, 5-й канал… О нем снимали фильмы «Канал+» из Франции, британская ВВС и японская NНК, полтора миллиарда зрителей Поднебесной посмотрели сюжет об иркутянине по Центральному телевидению Китая, его снимали бразильские и венгерские телекомпании.

Самое удивительное то, что в некоторых университетах Америки русскую культуру изучают по звонам Артура Псарева. Он дважды становился лауреатом губернаторской премии (2006 и 2012 гг.), выпустил два DVD-диска с записями своих звонов. Фильм «Время дождей», снятый совместно с иркутским режиссером Юрием Дорохиным, был показан на Пражском фестивале, на фестивалях на Украине, в Чехии и России. Сегодня мы поднимемся на ту самую колокольню, где двадцать пять лет работает один из самых удивительных звонарей Иркутска.

Радость над городом

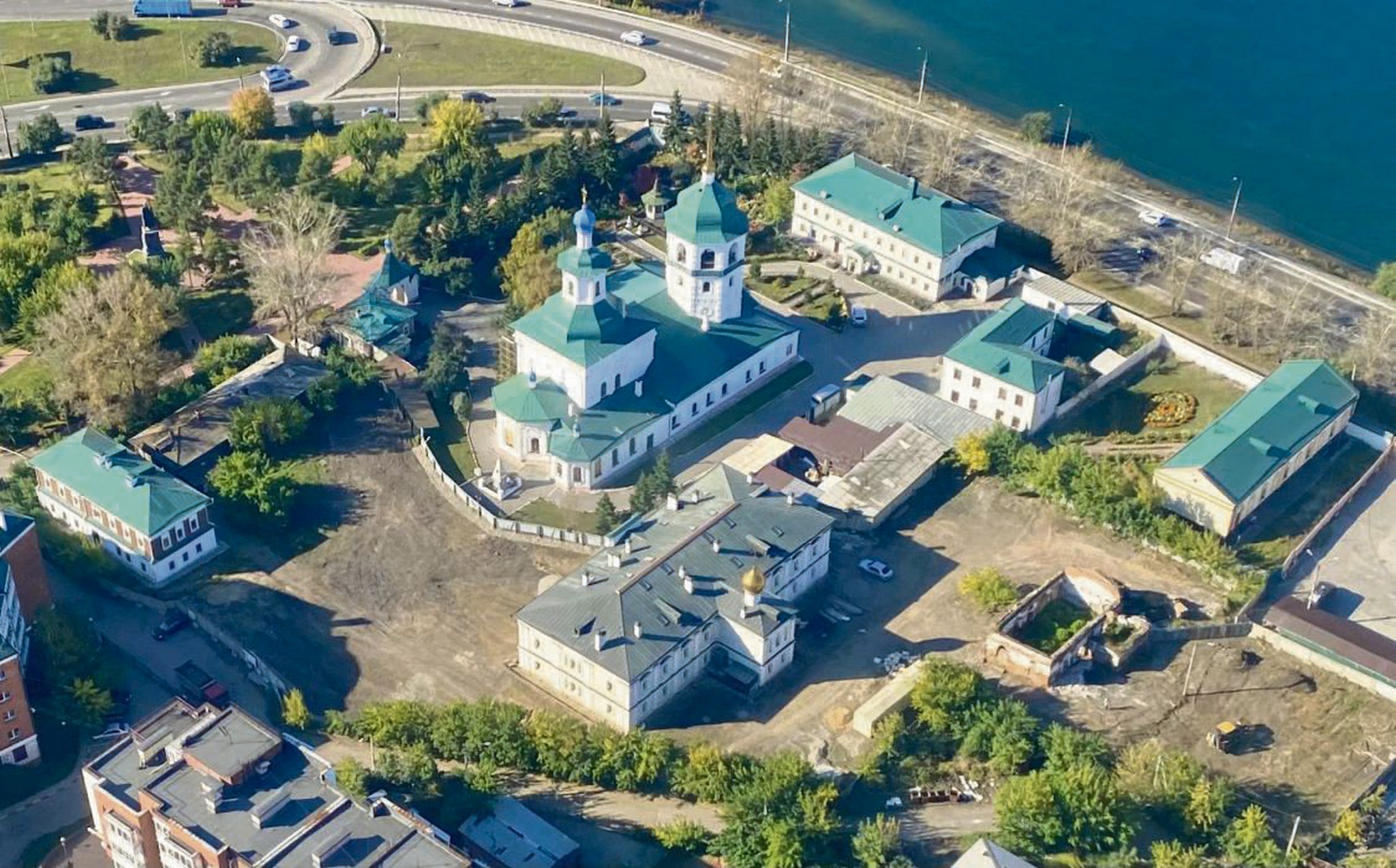

В Пасху на звонницу может подняться любой желающий, Артур всем рад. Вот и мы решили побывать на колокольне: отсюда весь город как на ладони. Вдали сияют золотом купола Знаменского собора, в Марата, в голубоватой дымке видны Князе-Владимирский монастырь в Рабочем, Спасская церковь и собор Богоявления, храм Святого Николая и Иннокентия Чудотворцев на железнодорожном вокзале, Святой Троицы — на Чкалова, Казанской Божией Матери — на въезде в предместье (?). Просто не верится! — даже ново-ленинский Михайло-Архангельский поблескивает под солнцем.

Вот где понимаешь смысл фразы Владимира Высоцкого: «Купола в России кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал!» А когда Артур начинает звонить, невиданная, необъятная радость плывет над городом, словно песня. Спускаясь с колокольни по узенькой лесенке, сделанной строителями еще в XVIII веке, одна из прихожанок от избытка чувств заговорила почти стихами:

— Небо и земля радуются, когда звонят наши колокола! И душа поет! А ребятишки — так те заплясали прямо на колокольне.

Дети священника отца Дионисия, Матвей и Ваня, действительно, начали плясать под пасхальный перезвон.

— Да, под звоны русские люди испокон веков пляшут, — замечает звонарь, спустившись вниз.

По словам Артура, колокольный звон далеко не всегда был желанным в России. Когда первые колокола стали завозить к нам в качестве военных трофеев или диковинных купеческих подарков, простой люд отнесся к ним с опаской.

«Пусть в колокола латиняне звонят, нам этого добра не надобно», — говорили православные русичи в первых летописях. А потом ничего, привыкли. Теперь трудно себе представить храм без колокола.

— Спасибо Европе за то, что изобрела колокол, — говорит Артур. — Но русский человек его все равно переделал на свой лад. И, на мой взгляд, отлично получилось!

В Европе до сих пор раскачивают сам колокол, а у нас — все наоборот. Ведь колокола бывают весом несколько тонн — попробуй такую махину раскачай! В храме Парижской Божией Матери (знаменитом Нотр-Дам де Пари) в середине XIX века подняли на звонницу колокол 18 с небольшим тонн. Так через двадцать пять лет колокольня рухнула под ним. А у нас на территории Кремля больше 140 тонн колокола есть, в Иркутске 22 тонны весом был колокол — и ничего, выдерживали храмы. Главное: не сам колокол ведь надо раскачивать, а язык!

Звон — это молитва

Артур — человек постоянный и в чем-то даже консервативный. Он, к примеру, ни разу за 25 лет не менял места работы.

— На колокольне я чувствую радость полета: здесь словно паришь над городом! Особенно люблю зиму. Утром, без пятнадцати девять, Ангара еще парит от мороза, и над Иркутском поднимается густой туман. Если ветер дует в сторону колокольни, то я рукой могу дотянуться до клочьев тумана. Вижу, как матово светится снег на крышах домов, словно на картинах Брейгеля, как туман, перемещаясь по Ангаре к вокзалу, плывет дальше… Порой поднимаюсь на колокольню с тяжелым чувством, без настроения. Но стоит зазвонить в колокола, и тучи надо мной рассеиваются. Отзвонюсь — и от печали даже следа не остается.

Вот такой он, волшебник Артур Псарев. Не зря ведь в Тибете, в Японии, в Европе, в Америке, в Англии, да и во всех христианских храмах России люди звонят, разгоняя нечистую силу. И ни дождь, ни снег звонарю не помеха.

— Я люблю сильный ветер, проливной дождь, — признается мой собеседник. — Люблю сразиться со стихией. Однажды такой сильный дождь лил, что меня заливало с головы до ног! Я отзвонил, спустился вниз, снял одежду, выжал, надел и пошел домой!

Артур говорит, что звон — это молитва. А что нужно для настоящей молитвы? Только твоя душа и небо.

— Мне повезло, что я работаю в Крестовоздвиженке, что вижу весь город и могу говорить с Богом. Звон — это символ вознесения души на небо, и самое главное — не утяжелять звучание колокола. Видел как-то в Москве — женщины там в кокошниках, сарафанах, перчатки для звона какие-то специальные надели. А какие перчатки? Звон-то, он ведь есть или его нет. Сила звона — в его легкости!

Долгий путь к небу

Сюда приходит солнце.

Здесь живут птицы и гуляет ветер.

Здесь разбивается пустота

И рождаются свет и покой.

Закрой глаза и подними голову вверх,

Ты полетишь, поверь.

Потому что здесь начинается небо…

Эти стихи сочинил Артур о своем ремесле.

— Я благодарен стечению обстоятельств, которое привело меня однажды на колокольню. Здесь особая жизнь: небо ближе, время движется по-другому, а чувства обретают свою истинную ценность. И я надеюсь, что вам передастся то ощущение полета, которое испытываешь, когда звонишь в колокола.

…Причудливый узор судьбы, который некто нарисовал на ладони звонаря, и восхищает, и удивляет одновременно. Артур родился в 1965 году в Краматорске. В 1986 году оказался в Иркутске и поступил в театральное училище.

— Выучил коротенькую басню Лафонтена: «Лисица зайца пригласила на обед. Морали нет. И зайца тоже нет!» Прослушав басню, Борис Райкин, председатель приемной комиссии, попросил повторить. Я повторил. И меня почему-то приняли сразу на второй курс!

И это в тот год, когда Иркутск считался театральной столицей Сибири, поступать сюда ехали из Москвы, Казани и Владивостока. А ровно через год был «Театр Пилигримов» Владимира Соколова. Следом — ансамбль Александра Рогачевского «Сибирская народная песня» и гастроли по городам и весям. Их было немного тогда, энтузиастов русского колокольного звона: Олег Бычков, Николай Рогов, Юрий Воронов, Артур Псарев. А в 1991-м Артура и Юрия Воронова пригласил епископ Иркутский и Ангарский Вадим.

— Веруете?

— Веруем!

— Будете звонить?

— Будем!

Вот так, после благословения епископа, и оказался Артур на своей колокольне. И до сих пор звонит. Наверное, поэтому, пережив все свои снега, дожди и лихолетья, сохранилась в какой-то незащищенной детскости душа звонаря… А по утрам, когда люди спешат по своим делам, звучит над городом чистейший и радостный мелодичный звон — звон колоколов с Крестовоздвиженки.

Фото Валерия Панфилова

Поделиться в соцсетях: