None

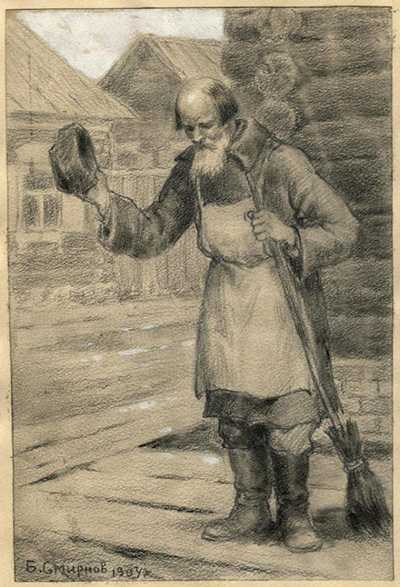

Все-таки удивительная вещь -- рисунок. Пусть он был выполнен тысячи лет назад первобытным художником на каменной глыбе или столетие назад карандашом на простой бумаге. Все равно -- он бессмертен! Он как зашифрованное письмо, как весточка из глубины времен. Разве не удивительно? Нет в живых самого художника, Бориса Смирнова (умер в 1954 году), как нет уже в живых ни одного из его портретируемых, а рисунки-то -- вот они, перед нами! Рассматривая изображение, мы задаемся вопросом: за что этих людей посадили в иркутскую тюрьму? К сожалению, мы не знаем ни их имен, ни их судеб. Но по коротким подписям, сделанным рукой художника на каждом рисунке, мы восстановим прошлое.//

Борис Смирнов -- удивительно талантливый художник. Глаз его был наметанным, рука -- верной, характеристика, которую он моментально давал любому человеку, -- предельно точной. Если бы не участие 22-летнего юноши в студенческих беспорядках, не его ссылка из Петербурга в Сибирь, мы никогда бы не узнали, что за люди населяли сибирскую тюрьму. Да и не узнали бы мы, какие были у нас тут дворники, модницы, какую пасху пекли иркутянки к Светлому Христову Воскресению. Но судьба повернулась так, что чуть было не пропал даром наш юный художник в холодной Сибири. Он не только не пропал, но и доказал всему миру, что и в Сибири люди живут. Он как та лягушка, попавшая в крынку с молоком, которая не утонула, а сбила лапками кусочек масла и тем спаслась. И как доказательство того, что ничего не бывает случайным, мы смотрим сейчас на рисунки этого юноши и удивляемся: какие же интересные персонажи жили тогда!

Что же мы знаем о самом художнике? Борис Васильевич Смирнов (1881-1954) -- советский художник, портретист и пейзажист, преподаватель Московского художественного института. Ученик Льва Дмитриева-Кавказского и Александра Киселева.

Родился он во Владикавказе, на юге Российской империи, в семье полковника, генерал-майора в отставке, преподавателя математики Василия Федоровича Смирнова. А начальное художественное образование получил в Киеве, в художественной школе Николая Мурашко, где учился с 1899 года.

Вскоре юноша продолжил учебу в Петербурге, в студии известного живописца Льва Дмитриева-Кавказского (1902-1903), а затем поступил в Академию художеств, работал в пейзажном классе Александра Киселева. В 1903 году молодой художник из-за серьезного заболевания вынужден был покинуть академию.

В Петербурге Борис Смирнов принимал участие в студенческих сходках и распространял подпольную литературу. Был арестован и отбывал наказание в Иркутской тюрьме, где и выполнил портреты заключенных.

В 1904 году художника отправили в ссылку -- он был вынужден некоторое время прожить в Средней Азии и на Дальнем Востоке, а также в Иркутске и Красноярске. Но живопись не оставил. Еще в студенчестве Борис начал экспонировать свои произведения на различных выставках, выполнял много иллюстраций для детских книг и журналов. Его произведения были представлены на выставке Товарищества передвижников. Борис Смирнов принимал участие во всех выставках Объединения художников-реалистов.

В 1903 г. Борис Смирнов участвует как художник в экспедиции Географического общества в Среднюю Азию. Путевой дневник художника был опубликован отдельной книгой «В степях Туркестана» (1914 г.).

Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. молодой человек отправился на фронт добровольцем (призыву он не подлежал). После возвращения с войны Борис поселился на юге Украины в Павлограде, где преподавал рисование в гимназии. Здесь, кстати, он познакомился со своей будущей женой, детской писательницей Павловой.

В годы революции Смирнов создавал огромные панно агитационного содержания, эскизы которых хранятся в картинной галерее Днепропетровска. В это же время написал большое количество декораций для оперного театра Екатеринослава.

С 1921 г. семья Смирновых поселилась в Москве. Художнику было поручено создание школ для детей строителей. В Москве Борис Васильевич преподавал с Васнецовым на постановочном отделении школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе. Именно Васнецов привлек Бориса Смирнова к творческому изучению столицы, проводившемуся в те годы обществом «Старая Москва».

Вскоре юноша продолжил учебу в Петербурге, в студии известного живописца Льва Дмитриева-Кавказского (1902-1903), а затем поступил в Академию художеств, работал в пейзажном классе Александра Киселева. В 1903 году молодой художник из-за серьезного заболевания вынужден был покинуть академию.

В Петербурге Борис Смирнов принимал участие в студенческих сходках и распространял подпольную литературу. Был арестован и отбывал наказание в Иркутской тюрьме, где и выполнил портреты заключенных.

В 1904 году художника отправили в ссылку -- он был вынужден некоторое время прожить в Средней Азии и на Дальнем Востоке, а также в Иркутске и Красноярске. Но живопись не оставил. Еще в студенчестве Борис начал экспонировать свои произведения на различных выставках, выполнял много иллюстраций для детских книг и журналов. Его произведения были представлены на выставке Товарищества передвижников. Борис Смирнов принимал участие во всех выставках Объединения художников-реалистов.

В 1903 г. Борис Смирнов участвует как художник в экспедиции Географического общества в Среднюю Азию. Путевой дневник художника был опубликован отдельной книгой «В степях Туркестана» (1914 г.).

Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. молодой человек отправился на фронт добровольцем (призыву он не подлежал). После возвращения с войны Борис поселился на юге Украины в Павлограде, где преподавал рисование в гимназии. Здесь, кстати, он познакомился со своей будущей женой, детской писательницей Павловой.

В годы революции Смирнов создавал огромные панно агитационного содержания, эскизы которых хранятся в картинной галерее Днепропетровска. В это же время написал большое количество декораций для оперного театра Екатеринослава.

С 1921 г. семья Смирновых поселилась в Москве. Художнику было поручено создание школ для детей строителей. В Москве Борис Васильевич преподавал с Васнецовым на постановочном отделении школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе. Именно Васнецов привлек Бориса Смирнова к творческому изучению столицы, проводившемуся в те годы обществом «Старая Москва».

В годы войны художник обращается к теме героического прошлого русского народа -- он создал большое монументальное полотно «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». Работы Бориса Смирнова хранятся более чем в пятидесяти музеях России, в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, Музее истории и реконструкции Москвы и в Государственном историческом музее.

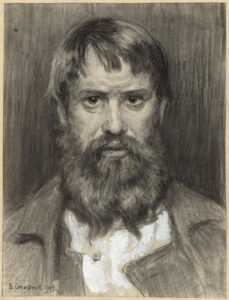

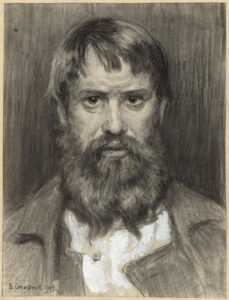

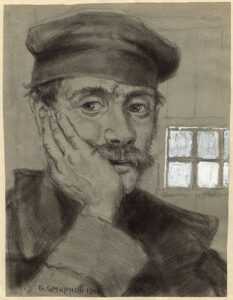

Два портрета, сделанных Смирновым в Иркутской тюрьме, обращают на себя наше внимание. Наверное, по молодости лет, художник почти ко всем своим портретируемым относился с нескрываемым уважением и сочувствием. Даже у человека, чей портрет называется «Уголовник», во взгляде нет ничего порочного. Наоборот, его глаза говорят, что перед нами скорее мечтатель, неудачник, по нелепости угодивший в тюрьму неизвестно за какие грехи.

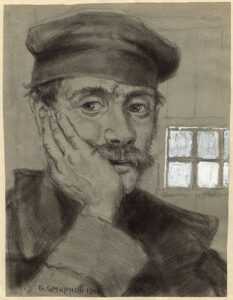

Романтичен портрет заключенного с подписью «Духобор». Секты духоборов в России появились в начале ХVIII века на территории Слободской Украины и быстро распространились в Новороссии, Тамбовской и Воронежской губерниях, на землях Войска Донского. Секты духоборов формировались из инородцев и казачества, то есть из тех слоев населения, для которых было свойственно сознание собственной значимости и дух вольности. Духоборы утверждали, что в каждом из нас, в его памяти, его разуме присутствует Святая Троица. Это учение подняло человека и поставило его вровень с Богом.

Убийство приверженцы этих взглядов рассматривали как посягательство на самого Бога. Они отвергали церковь, таинства, кресты и иконы, не признавали посредничество священников между Богом и людьми, полагали, что государственные законы нужны только тем, кто еще не пошел по правильному пути. На основании этого секта считалась «особо вредной» и преследовалась.

Название «духобор» говорило само за себя. Главным оружием человека в борьбе со злом, насилием, несправедливостью и другими античеловеческими явлениями, по их мнению, является сила человеческого духа, вера в божескую силу и стремление жить по законам Божьим – без войн и убийств. Следуя этим убеждениям, духоборы 29 июня (12 июля) 1895 г. в день святых апостолов Петра и Павла в Грузии в знак протеста против войн и насилия публично сожгли все имевшееся у них оружие.

В годы войны художник обращается к теме героического прошлого русского народа -- он создал большое монументальное полотно «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». Работы Бориса Смирнова хранятся более чем в пятидесяти музеях России, в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, Музее истории и реконструкции Москвы и в Государственном историческом музее.

Два портрета, сделанных Смирновым в Иркутской тюрьме, обращают на себя наше внимание. Наверное, по молодости лет, художник почти ко всем своим портретируемым относился с нескрываемым уважением и сочувствием. Даже у человека, чей портрет называется «Уголовник», во взгляде нет ничего порочного. Наоборот, его глаза говорят, что перед нами скорее мечтатель, неудачник, по нелепости угодивший в тюрьму неизвестно за какие грехи.

Романтичен портрет заключенного с подписью «Духобор». Секты духоборов в России появились в начале ХVIII века на территории Слободской Украины и быстро распространились в Новороссии, Тамбовской и Воронежской губерниях, на землях Войска Донского. Секты духоборов формировались из инородцев и казачества, то есть из тех слоев населения, для которых было свойственно сознание собственной значимости и дух вольности. Духоборы утверждали, что в каждом из нас, в его памяти, его разуме присутствует Святая Троица. Это учение подняло человека и поставило его вровень с Богом.

Убийство приверженцы этих взглядов рассматривали как посягательство на самого Бога. Они отвергали церковь, таинства, кресты и иконы, не признавали посредничество священников между Богом и людьми, полагали, что государственные законы нужны только тем, кто еще не пошел по правильному пути. На основании этого секта считалась «особо вредной» и преследовалась.

Название «духобор» говорило само за себя. Главным оружием человека в борьбе со злом, насилием, несправедливостью и другими античеловеческими явлениями, по их мнению, является сила человеческого духа, вера в божескую силу и стремление жить по законам Божьим – без войн и убийств. Следуя этим убеждениям, духоборы 29 июня (12 июля) 1895 г. в день святых апостолов Петра и Павла в Грузии в знак протеста против войн и насилия публично сожгли все имевшееся у них оружие. Правительство сурово расправилось с участниками акции. Усилились репрессии против всех духоборов: их сажали в тюрьмы, истязали, убивали, морили голодом, начались массовые ссылки в Сибирь. Вероятно, на рисунке Бориса Смирнова изображен один из таких людей, попавших в тюрьму за свои убеждения. И этот портрет стал настоящим документом той эпохи. Мы видим человека сильного и в то же время не лишенного сомнений. В глазах его словно застыл какой-то важный вопрос, ответ на который он должен получить во что бы то ни стало. Как сложилась его судьба? Этого мы никогда не узнаем.

Рисунки Бориса Смирнова

Правительство сурово расправилось с участниками акции. Усилились репрессии против всех духоборов: их сажали в тюрьмы, истязали, убивали, морили голодом, начались массовые ссылки в Сибирь. Вероятно, на рисунке Бориса Смирнова изображен один из таких людей, попавших в тюрьму за свои убеждения. И этот портрет стал настоящим документом той эпохи. Мы видим человека сильного и в то же время не лишенного сомнений. В глазах его словно застыл какой-то важный вопрос, ответ на который он должен получить во что бы то ни стало. Как сложилась его судьба? Этого мы никогда не узнаем.

Рисунки Бориса Смирнова

Вскоре юноша продолжил учебу в Петербурге, в студии известного живописца Льва Дмитриева-Кавказского (1902-1903), а затем поступил в Академию художеств, работал в пейзажном классе Александра Киселева. В 1903 году молодой художник из-за серьезного заболевания вынужден был покинуть академию.

В Петербурге Борис Смирнов принимал участие в студенческих сходках и распространял подпольную литературу. Был арестован и отбывал наказание в Иркутской тюрьме, где и выполнил портреты заключенных.

В 1904 году художника отправили в ссылку -- он был вынужден некоторое время прожить в Средней Азии и на Дальнем Востоке, а также в Иркутске и Красноярске. Но живопись не оставил. Еще в студенчестве Борис начал экспонировать свои произведения на различных выставках, выполнял много иллюстраций для детских книг и журналов. Его произведения были представлены на выставке Товарищества передвижников. Борис Смирнов принимал участие во всех выставках Объединения художников-реалистов.

В 1903 г. Борис Смирнов участвует как художник в экспедиции Географического общества в Среднюю Азию. Путевой дневник художника был опубликован отдельной книгой «В степях Туркестана» (1914 г.).

Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. молодой человек отправился на фронт добровольцем (призыву он не подлежал). После возвращения с войны Борис поселился на юге Украины в Павлограде, где преподавал рисование в гимназии. Здесь, кстати, он познакомился со своей будущей женой, детской писательницей Павловой.

В годы революции Смирнов создавал огромные панно агитационного содержания, эскизы которых хранятся в картинной галерее Днепропетровска. В это же время написал большое количество декораций для оперного театра Екатеринослава.

С 1921 г. семья Смирновых поселилась в Москве. Художнику было поручено создание школ для детей строителей. В Москве Борис Васильевич преподавал с Васнецовым на постановочном отделении школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе. Именно Васнецов привлек Бориса Смирнова к творческому изучению столицы, проводившемуся в те годы обществом «Старая Москва».

Вскоре юноша продолжил учебу в Петербурге, в студии известного живописца Льва Дмитриева-Кавказского (1902-1903), а затем поступил в Академию художеств, работал в пейзажном классе Александра Киселева. В 1903 году молодой художник из-за серьезного заболевания вынужден был покинуть академию.

В Петербурге Борис Смирнов принимал участие в студенческих сходках и распространял подпольную литературу. Был арестован и отбывал наказание в Иркутской тюрьме, где и выполнил портреты заключенных.

В 1904 году художника отправили в ссылку -- он был вынужден некоторое время прожить в Средней Азии и на Дальнем Востоке, а также в Иркутске и Красноярске. Но живопись не оставил. Еще в студенчестве Борис начал экспонировать свои произведения на различных выставках, выполнял много иллюстраций для детских книг и журналов. Его произведения были представлены на выставке Товарищества передвижников. Борис Смирнов принимал участие во всех выставках Объединения художников-реалистов.

В 1903 г. Борис Смирнов участвует как художник в экспедиции Географического общества в Среднюю Азию. Путевой дневник художника был опубликован отдельной книгой «В степях Туркестана» (1914 г.).

Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. молодой человек отправился на фронт добровольцем (призыву он не подлежал). После возвращения с войны Борис поселился на юге Украины в Павлограде, где преподавал рисование в гимназии. Здесь, кстати, он познакомился со своей будущей женой, детской писательницей Павловой.

В годы революции Смирнов создавал огромные панно агитационного содержания, эскизы которых хранятся в картинной галерее Днепропетровска. В это же время написал большое количество декораций для оперного театра Екатеринослава.

С 1921 г. семья Смирновых поселилась в Москве. Художнику было поручено создание школ для детей строителей. В Москве Борис Васильевич преподавал с Васнецовым на постановочном отделении школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе. Именно Васнецов привлек Бориса Смирнова к творческому изучению столицы, проводившемуся в те годы обществом «Старая Москва».

В годы войны художник обращается к теме героического прошлого русского народа -- он создал большое монументальное полотно «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». Работы Бориса Смирнова хранятся более чем в пятидесяти музеях России, в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, Музее истории и реконструкции Москвы и в Государственном историческом музее.

Два портрета, сделанных Смирновым в Иркутской тюрьме, обращают на себя наше внимание. Наверное, по молодости лет, художник почти ко всем своим портретируемым относился с нескрываемым уважением и сочувствием. Даже у человека, чей портрет называется «Уголовник», во взгляде нет ничего порочного. Наоборот, его глаза говорят, что перед нами скорее мечтатель, неудачник, по нелепости угодивший в тюрьму неизвестно за какие грехи.

Романтичен портрет заключенного с подписью «Духобор». Секты духоборов в России появились в начале ХVIII века на территории Слободской Украины и быстро распространились в Новороссии, Тамбовской и Воронежской губерниях, на землях Войска Донского. Секты духоборов формировались из инородцев и казачества, то есть из тех слоев населения, для которых было свойственно сознание собственной значимости и дух вольности. Духоборы утверждали, что в каждом из нас, в его памяти, его разуме присутствует Святая Троица. Это учение подняло человека и поставило его вровень с Богом.

Убийство приверженцы этих взглядов рассматривали как посягательство на самого Бога. Они отвергали церковь, таинства, кресты и иконы, не признавали посредничество священников между Богом и людьми, полагали, что государственные законы нужны только тем, кто еще не пошел по правильному пути. На основании этого секта считалась «особо вредной» и преследовалась.

Название «духобор» говорило само за себя. Главным оружием человека в борьбе со злом, насилием, несправедливостью и другими античеловеческими явлениями, по их мнению, является сила человеческого духа, вера в божескую силу и стремление жить по законам Божьим – без войн и убийств. Следуя этим убеждениям, духоборы 29 июня (12 июля) 1895 г. в день святых апостолов Петра и Павла в Грузии в знак протеста против войн и насилия публично сожгли все имевшееся у них оружие.

В годы войны художник обращается к теме героического прошлого русского народа -- он создал большое монументальное полотно «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». Работы Бориса Смирнова хранятся более чем в пятидесяти музеях России, в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, Музее истории и реконструкции Москвы и в Государственном историческом музее.

Два портрета, сделанных Смирновым в Иркутской тюрьме, обращают на себя наше внимание. Наверное, по молодости лет, художник почти ко всем своим портретируемым относился с нескрываемым уважением и сочувствием. Даже у человека, чей портрет называется «Уголовник», во взгляде нет ничего порочного. Наоборот, его глаза говорят, что перед нами скорее мечтатель, неудачник, по нелепости угодивший в тюрьму неизвестно за какие грехи.

Романтичен портрет заключенного с подписью «Духобор». Секты духоборов в России появились в начале ХVIII века на территории Слободской Украины и быстро распространились в Новороссии, Тамбовской и Воронежской губерниях, на землях Войска Донского. Секты духоборов формировались из инородцев и казачества, то есть из тех слоев населения, для которых было свойственно сознание собственной значимости и дух вольности. Духоборы утверждали, что в каждом из нас, в его памяти, его разуме присутствует Святая Троица. Это учение подняло человека и поставило его вровень с Богом.

Убийство приверженцы этих взглядов рассматривали как посягательство на самого Бога. Они отвергали церковь, таинства, кресты и иконы, не признавали посредничество священников между Богом и людьми, полагали, что государственные законы нужны только тем, кто еще не пошел по правильному пути. На основании этого секта считалась «особо вредной» и преследовалась.

Название «духобор» говорило само за себя. Главным оружием человека в борьбе со злом, насилием, несправедливостью и другими античеловеческими явлениями, по их мнению, является сила человеческого духа, вера в божескую силу и стремление жить по законам Божьим – без войн и убийств. Следуя этим убеждениям, духоборы 29 июня (12 июля) 1895 г. в день святых апостолов Петра и Павла в Грузии в знак протеста против войн и насилия публично сожгли все имевшееся у них оружие. Правительство сурово расправилось с участниками акции. Усилились репрессии против всех духоборов: их сажали в тюрьмы, истязали, убивали, морили голодом, начались массовые ссылки в Сибирь. Вероятно, на рисунке Бориса Смирнова изображен один из таких людей, попавших в тюрьму за свои убеждения. И этот портрет стал настоящим документом той эпохи. Мы видим человека сильного и в то же время не лишенного сомнений. В глазах его словно застыл какой-то важный вопрос, ответ на который он должен получить во что бы то ни стало. Как сложилась его судьба? Этого мы никогда не узнаем.

Рисунки Бориса Смирнова

Правительство сурово расправилось с участниками акции. Усилились репрессии против всех духоборов: их сажали в тюрьмы, истязали, убивали, морили голодом, начались массовые ссылки в Сибирь. Вероятно, на рисунке Бориса Смирнова изображен один из таких людей, попавших в тюрьму за свои убеждения. И этот портрет стал настоящим документом той эпохи. Мы видим человека сильного и в то же время не лишенного сомнений. В глазах его словно застыл какой-то важный вопрос, ответ на который он должен получить во что бы то ни стало. Как сложилась его судьба? Этого мы никогда не узнаем.

Рисунки Бориса Смирнова

Поделиться в соцсетях: