None

Забраться в инкассаторскую машину, подержать в руках первые ассигнации и унести на память своеобразный сувенир стоимостью в полмиллиона рублей — раз в году все это можно проделать в главном денежном хранилище города. День открытых дверей прошел во всех отделениях Банка России, в том числе в Отделении Иркутск. Корреспонденты газеты побывали там и узнали, как человечество перешло от ракушек к монетам, где располагались первые иркутские банки и какие сегодня существуют системы защиты.

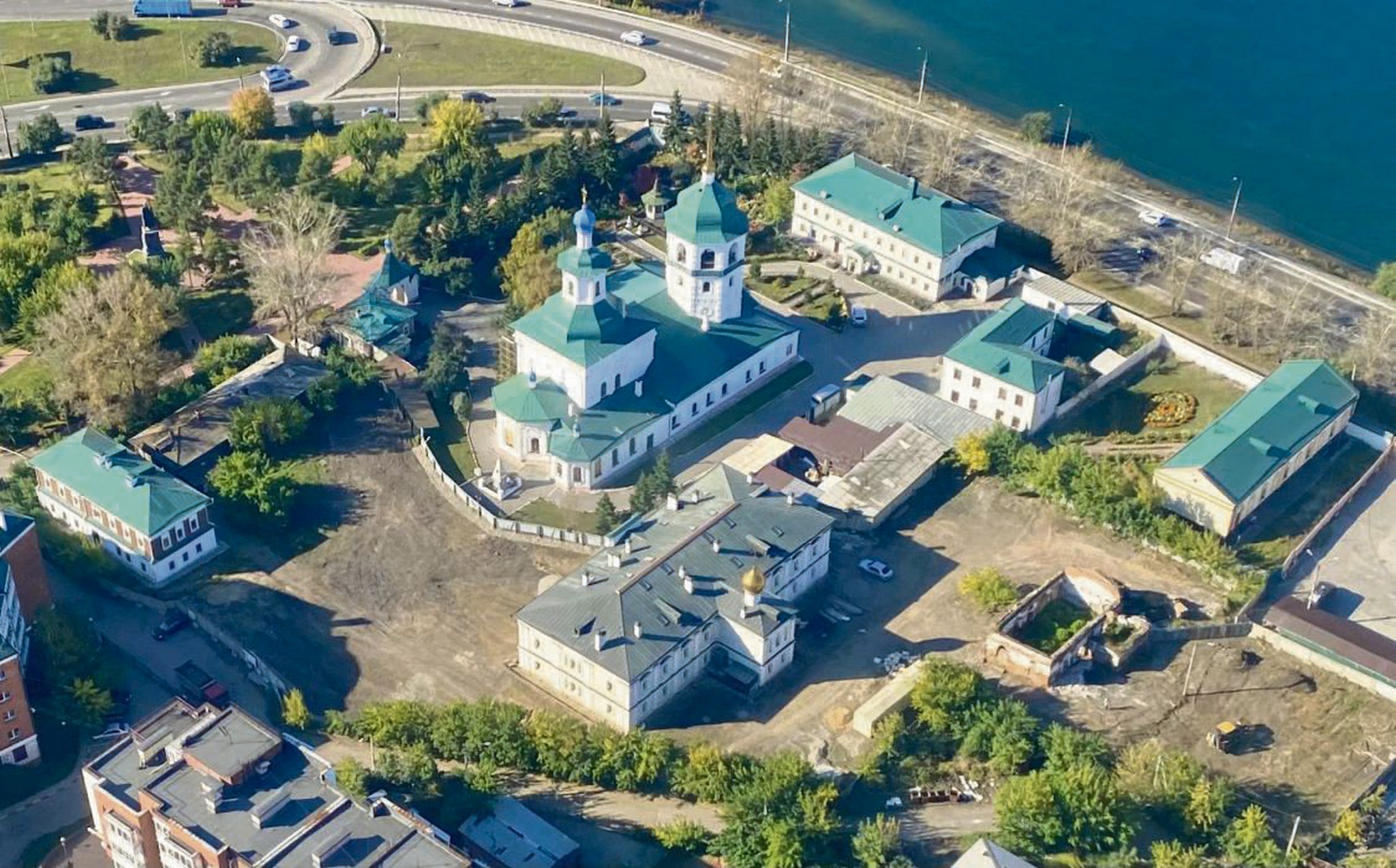

Финансовый остров города

Начало банковской истории Иркутска в середине XIX века положили частные банки: Русско-Азиатский, Медведниковский, Сибирский торговый, Общество взаимного кредита. В 1860 году в Санкт-Петербурге открылся Государственный банк Российской империи, а спустя пять лет его отделение появилось в Иркутске.

Первое время Иркутское отделение Государственного банка Российской империи арендовало дом Плетюхина на пересечении улиц Большой и Ивановской (ныне улиц Карла Маркса и Пролетарской), а затем переехало в здание напротив, на котором сейчас находится панно «Интернационал». Следующим местом стал дом № 13 на той же улице — сегодня это музейная студия Иркутского краеведческого музея.

— В 1899 году у банка появилось собственное здание на улице Амурской (улица Ленина), построенное по проекту архитектора Светлицкого. Но во время декабрьских событий 1917 года оно пострадало от взрыва, — рассказывает экскурсовод. — Тогда банковские сотрудники перебрались в дом купеческой семьи Базановых, ныне известный как Иркутский областной художественный музей имени В.П.Сукачева Галерея сибирского искусства.

Наконец, в 1934 году началось строительство просторного здания на главной площади города по проекту архитектора Волкова. В проекте сразу закладывались большие пространства для операционного зала, хранилище для денег, кабинеты работников и даже квартиры для руководителей. Восемь тысяч строителей работали над ним на протяжении трех лет. К 1936-м закончили фасад, к 1937 году — интерьер. С тех пор здание практически не изменилось снаружи.

От сушеной рыбы до полимерной пленки

В древние времена, чтобы стать богачом, достаточно было просто прогуляться вдоль моря. «Деньги» лежали прямо под ногами: это были знаменитые ракушки каури, примитивная валюта Средней Азии, которая в некоторых странах котировалась вплоть до середины XX века.

— В Древнем Китае при вскрытии одной из царских гробниц было найдено семь тысяч таких ракушек, — рассказывает сотрудник Банка России Елена Дмитриева. — В других частях света средством обмена служили меха, мясо, соль, сушеная рыба. В Исландии, например, за три сушеные рыбки можно было купить пару башмаков.

Вскоре люди поняли, что удобнее расплачиваться металлом. В ход пошли металлические бруски, кусочки пластин, наконечники копий и стрел. А первые монеты появились примерно в 600—700 годы до н. э. в двух разных странах: Лидии (древнем государстве на территории современной Турции) и Китае. Во втором случае это были железные кружки с отверстием посередине, что позволяло нанизывать их на веревку и носить на шее. Расплачивались ими до конца XX века.

— На Руси монеты начали чеканить во время правления князя Владимира. Это были златники и сребрянники, на которых князь был изображен с трезубцем, что символизировало власть Рюриковичей, — продолжает Елена Дмитриева. — После татаро-монгольского нашествия основным платежным средством стали бруски серебра, и для расчета их нужно было рубить — отсюда и произошло слово «рубль».

Первую денежную реформу на Руси затеяла мать Ивана Грозного Елена Глинская. В то время каждое княжество чеканило собственные монеты, которые не были унифицированы и легко подделывались. Княгиня же постановила, что отныне все монеты будут выпускаться от имени Великого князя и из серебра, находившегося в государственной казне. Монеты имели три номинала: денга, полушка и знакомая нам копейка, название которой пошло от изображенного на ней всадника с копьем.

— При Петре I появились алтын и полтинник. При Екатерине I стали чеканить медные монеты-платы, но они так и не прижились из-за своей массивности, ведь это были квадратные пластины 20 на 20 см, вес каждой составлял 1,6 кг, — отмечает Елена Дмитриева. — Существует легенда: когда Ломоносова наградили двумя тысячами рублей, «премию» пришлось увозить на двух повозках.

Ровно 250 лет назад в России ввели в оборот первые бумажные деньги — ассигнации. По сути, это были долговые расписки от государства, которые обменивались в банке на ходячую монету.

— Подделывали их в огромном количестве, поэтому пришлось придумывать средства защиты. Например, в 1866 году на купюры наносили портреты правителей специальной металлизированной краской, и это сильно уменьшило подделку государственных билетов, — подчеркивает сотрудник Банка России Сергей Толстых.

Самые высокохудожественные банкноты выпускались на закате Российской империи. Искусно продуманные, торжественные, с детальными изображениями Петра I (500 рублей) и Екатерины Великой (100 рублей), да еще и защищенные от подделок водяными знаками. Нам удалось подержать в руках подлинник купюры в 100 рублей. Она оказалась внушительных размеров (26 см в длину), для такой понадобился бы бумажник размером с книгу. Эти деньги обменивались на золотые рубли в любом банке, за подделку грозила каторга.

— Во время Первой мировой войны разменной монеты стало не хватать, было принято решение использовать марки, напечатанные к 300-летию дома Романовых, — показывает Сергей Толстых образцы номиналом 10 и 15 копеек. — Интересно, что в период власти Временного правительства зарплату людям, по сути, вырезали ножницами. Тогда деньги, керенки, в целях экономии печатались на простых листах и даже этикетках. И от них потом отрезали сколько нужно.

Во время Гражданской войны произошел финансовый коллапс: деньги выпускали все кому не лень. Оттого они имели ничтожную стоимость. С приходом советской власти появилась устойчивая валюта, обеспеченная золотом, — червонец. Благодаря его высокому номиналу количество обращаемых купюр сократилось в 50 млрд раз.

— В 1997 году произошла последняя смена денежных знаков, — указывает на витрину с современными купюрами Сергей Толстых. — В 2017-м были выпущены новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, дизайн которых впервые выбирался всенародным голосованием. В 2018-м вышла серия памятных монет и купюр к чемпионату мира по футболу, и это были первые российские банкноты из полимерной пленки.

Как заканчивают свой век ветхие купюры, мы увидели собственными глазами — счетная машина автоматически распознает изношенные деньги и безжалостно разрезает их на тонкие плоски.

Измельченные деньги затем утрамбовывают и утилизируют. Маленький спрессованный брусочек обрези вручили на память всем гостям дня открытых дверей — так каждый из нас унес в кармане своеобразный сувенир, «полмиллиона рублей».

Сейф на колесах

Но что эти полмиллиона для людей, которые каждый день видят и сопровождают тонны денег? Речь, конечно, об инкассаторах. В рамках дня открытых дверей всем желающим позволили побывать внутри их «передвижного хранилища».

— Машина полностью бронированная, включая стекла. В корпусе есть четыре бойницы — не для нападения, а для отражения атаки, — подчеркивает инкассатор Александр. — Выстрелы из автомата Калашникова этот автомобиль выдерживает, пуля насквозь точно не пройдет.

— А подрыв выдержит? — любопытствует семилетний Максим, мечтательно примеряющий каску инкассатора.

— К сожалению, нет, — признается Александр. — Но на этот случай существуют меры предосторожности: перед каждым выездом производится детальный осмотр и подготовка автомобиля.

Тем временем Максим уже натянул бронежилет, прошитый тяжелыми металлическими пластинами. Вместе с каской все обмундирование весит десять килограммов — по лицу мальчика это заметно. А инкассаторам в таком облачении приходится и бегать, и стрелять, и сходиться врукопашную. На учениях, по крайней мере.

— Ежемесячно сдаем стрельбу, ежеквартально — зачеты по рукопашному бою, каждый год проходим аттестацию. Совместно с полицией проводим учения, где инсценируется ситуация нападения, — объясняет Александр. — У нас даже существуют свои соревнования, инкассаторское многоборье. Оно включает в себя бег на 1000 метров, стрельбу, рукопашный бой и челночный бег.

Геннадий в этой опасной службе уже 25 лет. За четверть века сталкиваться с настоящим ограблением ему, к счастью, не пришлось — лишь однажды отражал нападение на охранника.

— С тех пор как я пришел в профессию, многое изменилось. Когда-то инкассировали даже на такси, причем работали женщины. Потом появились свои уазики, но еще не бронированные. Лишь в 90-е годы машины стали обшивать, а сейчас автомобили у нас по последнему слову техники, ведется видео- и аудиозапись, стоит спутниковая система, — показывает свое рабочее место Геннадий.

Раньше инкассаторам вменялось еще и разгружать денежные запасы, прибывающие с заводов Гознака, например 10-тонные вагоны. С поезда — в машину, из машины — в банк, оттуда — в хранилище. И все это было вручную, поэтому после смены они не чувствовали рук и ног… Сейчас на помощь пришли автоматические погрузчики, инкассаторам остается встретить и бережно сопроводить ценный груз — еще не тронутые купюры и монеты, которым предстоит приятно зашуршать и зазвенеть в руках горожан.

Фото Валентина Карпова

Поделиться в соцсетях: